文 | wzz

最近一段时间,有关丁真的讨论此起彼伏。笔者一直接收的是不知道几手的消息,一开始是知道了有个藏族小伙子火了,之后周围开始有人觉得对他的反复宣传是很糟糕的,“小马”的文章似乎被视作丧尽天良的恶行,最后中青报那个关于“做题家”的拱火微博彻底点燃了很多人的怒火。

就笔者个人而言,对相当一部分文化资本的态度是敌视与鄙视的,并认为“娱乐新闻”和“综艺节目”没有什么存在的价值。但社会的发展并不会以笔者和“做题家”这个名词想指代的广大群体的主观意志为转移,在这些现象背后,更深层次的是田园时代的终结、历史的进程和内卷的现实。

我们走出了田园时代,或者它根本就不存在

田园一词在中国文化当中的地位,很大程度上来源于陶渊明的田园诗,他留下了一个质朴纯真的美好意境;但另一方面,陶渊明是落寞士族,耕田的可能是他的仆人,与他悠然的生活同时发生的是连年的战乱。

田园在这里也就有了两层含义,其一是传统农业的生产方式和自然风情,以及建立在其上的封建组织形式,这是前现代性的;其二是像陶渊明一样的幸运者生活的场景,他们幸运地生活在相对稳定的时代或者体系中心的温室中,并形成了一种特殊的世界观,即对稳定的(或者稳步上升的)世界产生的一种幻想,这可以是前现代的,也可以是现代的或者后现代的。

如果将目光投向田园的第二层含义,在历史的进程中,我们经常能够看到一些人固执地认为旧时代是稳定的,在被新时代的洪流冲击之后,顿感幻灭的样子。在中国近代史当中,和旧的生产方式一同被毁灭的是与之相适应的封建组织方式,儒家和科举也一并丧失原有的地位。

知识分子曾一度通过新式教育找到了自身在国家中新的位置,但好景不长,一个半封建半殖民地的国家并不需要那么多知识分子,失去了上升途径的青年学生在巴黎和会的消息中彻底愤怒了。五四运动是新民主主义革命的起点,这场革命的成果则是新中国。

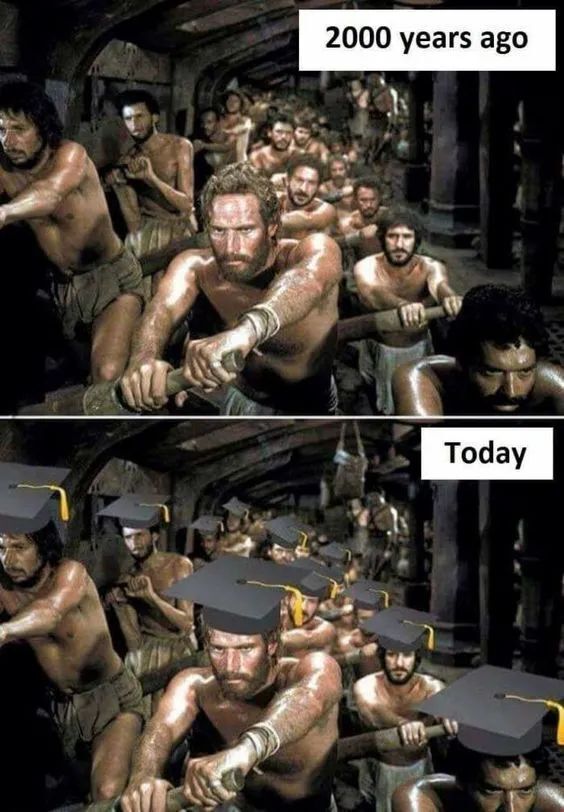

在新中国,知识分子的地位被彻底颠覆了,下一批居于中心的则是新的市民——工人阶级。工人的生活条件相较于农民是较优越的,其子女也有更多的受教育的机会。就这样,以城市为主体孕育出了新一代的知识分子,工业生产的主力日益变为兼营农业的农民工,而体制内的工人在上世纪九十年代末遭遇了他们最大的挫折,工农业劳动者待遇实际上趋同了。

历史并没有放过新一代的知识分子,为了缓解世纪末严重的就业问题,高等院校大规模扩招,先是塑造出一个巨大的知识分子群体,又使其极度过剩。于是,我们再一次看到了五四的回响。

历史以毁灭田园的方式让人们走出田园,这是极其残忍的,但尝试回溯历史的人知道,这在历史上是很平常。从知识分子,到体制内工人,再到新一代的知识分子和青年学生,对田园时代的幻象总是在这一群人或那一群人中存在,本就说明着有一些人是相对幸运的。而对大多数人来说,真正的田园是不存在的。

内卷的现实

与田园的毁灭同时发生的则是内卷的蔓延:概括地说,内卷通常指社会在某一相对确定的状态停滞,无法转化为另一种高级模式的现象。这让我联想到解决最优化问题中常常遇到的陷入局部最优的陷阱当中而无法前进并寻找更优解的可能性,并且常常伴随着“过拟合”的错误。

过拟合则对应着另一个对内卷的理解(这可能是更表面的现象):过分投入资源,但产出并不明显增加,即“花大量时间做没有意义的事”。更可怕的是产出甚至随着投入增加而减少,就像过拟合时,“过分投入参数,却造成了模型无法进行预测”。

更进一步的问题是,人们为什么要进行过分的投入呢?

最根本的原因是资本主义生产方式下,长期利润率的下降,利润率能以诸多方式一定程度地回升(只有很特殊的情况下才发生大幅度的反弹),其中最重要的是危机,另一个笔者认为比较重要的是工业革命,而利润率的周期性波动则表现为经济周期。

新潮的文章中也经常提到“康德拉季耶夫周期”,并指出我们可能处于一个康德拉季耶夫周期的末尾,必然见证混乱和动荡。

最近的繁荣是信息技术革命的尾声,在上世纪,它为美国带来长期景气并使资本主义得以度过难关,但在本世纪,信息技术越来越多地用于创造性毁灭,而不是创造新的需求,即信息技术越来越多地被用于通过减少成本、压低个别劳动时间和提高周转速度来赚取更多利润。

有一种观点认为企业在经济繁荣时往往寻求利润最大化,在经济衰退时则追求成本最小化,如果因果关系正好相反,追求成本最小化反而可能正是加剧经济衰退的原因之一。如果信息技术更多地被用来减少成本,我们也许需要去重新审视信息技术在经济系统中的作用,并更慎重一些。

内卷、系统和信息技术

由于我们关注的是经济系统,其中的主要过程是人有意识地改造自然界的实践活动,也就是劳动和物质资料生产(及其附属的消费过程),这就意味着新知识的发现和信息和传播是使经济系统的状态变动的重要因素。

在人类历史的早期阶段,信息技术是非常原始的,这也就使得经济系统可以被视作处于稳定态或者近稳定态,而其中过程可进行稳态近似。一个人只需接受简单的教育,有一定的知识和技术,就能顺利应对生活中面临的问题和选择,甚至过上体面的生活,得到较高的社会地位。这也是田园时代的幻象能够形成并长期存在的重要原因。

但造纸术、印刷术、电报-电话、互联网代表的历次信息技术革命都大声地咆哮:大人,时代变了。信息快速并低成本地扩展,会使每一个稳定或近稳定的经济系统跃变到一个不稳定的状态,再经过弛豫过程达到新的稳态。有时甚至弛豫过程尚未完成,下一次跃变就已经发生了,形成连续的跃变。

在时间序列分析和相关的金融交易中,如果系统的波动性很小,那么进行短期操作是很难获利的,在系统大幅度调整或者受到冲击而在弛豫过程中时,经济行为的收益上限是较大的。我们甚至可以看到,互联网平台主动用低价冲击原有的小生产关系。

而系统的弛豫(弛豫是物理学用语,指的是在某一个渐变物理过程中,从某一个状态逐渐地恢复到平衡态的过程)则需要新经济组织的建立,谁率先认识到变化,得到信息,建立新的经济组织,进行新的经济活动,并推动弛豫的发生,谁就能获得超额利润。在平均利润率不断下降的今天,金融和信息技术企业获利越多,传统行业面临的利润率下降就更为严重。

就像刘慈欣在《三体》的描写:“是水洼,海干了。海干了鱼就要聚集在水洼里。水洼也在干涸,鱼都将消失。把海弄干的鱼不在。把海弄干的鱼在海干前上了陆地,从一片黑暗森林奔向另一片黑暗森林。”

随着竞争加剧,弛豫时间也在不断缩短,甚至可以说,汹涌的信息和越来越短的反应时间,越来越使人类达到生理极限。在不限制竞争的情况下,应对之策要么是通过组织的力量处理海量信息,要么借助计算机等工具,金融行业和互联网行业自然在近年来成为热点。

较大规模的企业往往是比较容易生存下去的,更进一步,在后金融危机时代,大规模金融公司和互联网公司是发展最迅速的,而最强的缝合怪:互联网金融公司站在了最大的风口浪尖上,蚂蚁金服曾经被认为将要进行全球最大规模的IPO(然后就被拍死了),FACEBOOK对天秤币的计划都印证了这一点。

信息技术和文化资本

如果在以上这些大的背景中分析丁真这件事,首先可以肯定的是,丁真及其所代表的边疆地区居民、农民和工人(很大程度上是兼营农业的农民工)真的在过着田园式的生活。这构成了微妙的倒置,体系中心受过教育的我们总会有着对社会和世界田园化的幻象,但真正过着田园式的生活的边缘人是不会对田园有什么幻想的,而只是艰难求存。

在很长一段时间当中,他们是确实地被新市民、知识分子和现代化进程所抛弃的。与其说当下的国家治理体系背叛了做题家,反而是这一体系并不想抛弃任何人,其关注点被放在了更急需帮助的真正的边缘人身上。

地方政府是急于提供帮助的,他们试图用现代化的力量改变现有的局面,这种力量曾经抛弃了相当多的人,而地方政府则希望这种力量是普惠的,至少希望它能够惠及边疆地区。现如今,我们眼中的劣质的文化资本在社会中大行其道,地方政府又选择以更加拙劣的方式模仿劣质文化资本的方式来推进扶贫项目,并将信息技术视为万灵药。

当然,信息技术并非万灵药,当大多数扶贫项目接入到互联网中,和传统农业产区和旅游景区之间的竞争仍然是存在的,竞争也有可能进一步加剧,项目提供给扶贫对象的收益和扶贫成果的保持仍然需要更多的努力和探索。

不过信息技术的广泛应用是能够留下长效机制的,地方政府试图在边疆和五环之外的那些三四线城市之间建立更广泛的联系,并构成一个互相交换劳动产品和互助的体系,以实现扶贫的目标。

如果不先行确定一个划分文化资本优劣的标准而只是将其视为主流人群的主观印象,那么只能说明有一类文化资本是为这些人服务的,受限于教育水平和消费能力,他们暂时也只有这些文化产品可以享用,抖音、快手在很多人眼中是劣质的,是败坏互联网风气的,但对从前缺乏文化产品的边缘人群来说,却是极大地丰富了他们的生活的。

与此同时,性别议题在此次事件中又被搬了出来。其背后是女性群体近年来消费能力(特别是对文化产品的)的提升,这一方面是高等教育的普及和非体力劳动的增加使得女性能够更广泛地参与社会分工,并形成了女性白领这一相对高收入的群体。于是,如戴锦华老师在一次访谈中指出的:“(发生了)在顶层结构当中性别的松动”。

另一方面,观念是滞后的,男性仍然被认为要承担更多经济方面的家庭责任,如购置房产等等。相近的收入,男性更多地要储蓄,女性则可以选择更多地消费。但是,这些新的女性市民(大多是女性中的做题家和大学毕业生)的消费能力增加,并不完全代表着解放,相当部分可能指向了文化资本所营造的陷阱。

以及更重要的,这种消费能力的增加一定程度上仍然是建立在传统男权逻辑观念上的,即男性需要承担更多的社会和家庭责任,而女性是被保护者,在这里可以看到的是这一观念对男女两性不同形式的压迫。

女性解放的根基仍然是更广泛地参与劳动和生产,承担更多的责任和义务,并以此享受对等的权利。而平权将不光是女性的解放,也将是男性的解放。然而目前我们可以看到,在互联网空间中两性矛盾在越来越多的被文化资本力量拿来利用,将原有的女性解放斗争引导进宏大的性别斗兽场。

这里还要提下戴锦华老师在同一次访谈中提出了她的一点希望:我们(女性)是不是可以比男性更能推己及人,更能够通过通过我们自己的身体的生命的经验,去体认到他者的存在?去关注到形形色色的,我叫“弃民”,被抛弃的人群、被放逐的人群?

共情是边缘人的自救

戴老师的话,我浅显理解为在当下我们需要建立更广泛,更深入的共情,不论男性还是女性。这并不只是一种道德感要求,而是一种自我拯救。

在阶层的上升期,“做题就能成功”实际上隐含着通过做题这一形式的奋斗取得成功,这是很长一段时间以来资本主义向人们灌输的人生观。然而做题获得成功是历史的馈赠,边疆的边缘人是即使努力也很难成功的。认同劳动创造价值是好事,但更要清醒地认识到社会和历史在这一过程中起到的作用。

在新一轮的技术革命当中,也是上世纪那场信息技术革命的延续,由于自动化和人工智能的进一步发展,有可能淘汰大量的劳动力,而这将是很彻底的放逐。年龄歧视,学历歧视等等都将变得更加深重。

“做题家”也好,城市青年也好,小镇青年也罢,我们都容易在这种技术革命中变成新的边缘人,如同今天经常被我们忽视的边疆边缘人一样。所以,对边缘人共情,也是在努力获得自己被边缘化时的共情。

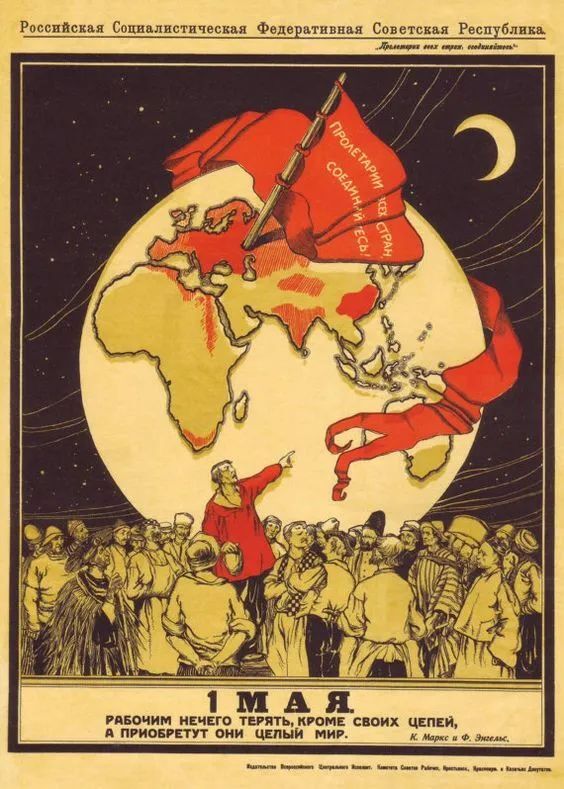

从用马克思的话语为自身的利益呼喊,到建立唯物史观并对社会的边缘人有更广泛的共情,我们还有很多课要补。借用我很喜欢的一位老师的话:不要在三四十岁失业的时候再想起马克思,那时可能已经晚了,我们还是应该为一个更美好的世界做出一些努力。

大转折

沉思录前阵的文章《做题家世界观的解体,我们都不能置身事外》提到我们正处于后真相时代,可能代表着我们正处于某种大转折之中,不只是舆论共识机制的破裂,历史进程的快速变动使得很多旧有共识破产。

这些共识的其中之一则是:在很长一段时间里,至少在2016年前的中文互联网中,老牌资本主义国家被认为是先进的、民主的、自由的,国民生活是幸福的,民主和自由为因,其余为果。但如果重新审视一下这个说法,生产力的发展、政治制度的完善和国家的能力、国民生活幸福和资本主义的发展这四件事并不构成因果关系,而很有可能是在一段时间内的耦合。

在历史上,商人和放贷者是长期存在的,但这并不代表资本主义的产生。资本主义的关键在于资本主义生产方式的出现和扩展,即资本主义获得了机器大工业这一实体,使其同生产力的发展、资本主义国家获取资源并提供公共产品的能力逐渐提升相耦合,这才实现了过去二百年中西方世界的蓬勃发展。

现如今的资本增殖正试图脱离生产的实践,并试图逐步排除劳动力的参与,但我们知道,劳动才是价值的源泉,这也就使得资本增殖越来越限制着生产力的进一步发展;另一方面,资本主义国家权力正在因跨国公司在全球范围内追逐利益并逃税而腐蚀。资本主义的发展、资本主义国家的富强正日益解偶联,这将最终导致资本增殖本身的不可持续以及资本主义的衰朽。

这是非常值得忧虑的,最可怕的是连带着的美利坚治下的人类文明的衰朽。即使清洁能源的利用和环境保护方面的努力解决了一些问题,但人类文明仍然面临着更多的难题和困境、甚至是生存死局,而这并不是一个衰朽的文明所能应对的。

我们希望的是,社会主义是一条新的可持续的发展路径。我们走出了田园时代,我们需要继续前进。