和很多人的感受不一样的是,2020年反而让我对未来更加充满希望。

无论是公开还是私下,2020年以前我描述社会的用词是「混沌」。混沌意味着无方向的、混乱的。可以理解为是一种社会意义上的布朗运动。尽管有党和国家的五年计划牢牢确定着大方向,但随着移动互联网的进一步发展,社会治理成本事实上是进一步增加的,甚至说是指数倍的,不然去年底四中全会也不会专门就国家治理体系和治理能力现代化这个问题专门出台《决定》了。

治理成本的增加本身就意味着社会无序状态的进一步增强。这种增强是有迹可循的。

在过去,当我们接受信息的媒介还是电台、报刊和电视时,我们所收到的信息是单向的。这导致我们的社会事实上具备公共性。但随着电台、报刊、电视的逐步深入,公共性事实上是不断缩减的,人们拥有了表意上更加多元的生活秩序。

来到互联网尤其是移动互联网时代后,再考虑到移动支付的大面积铺设,移动互联网的渗透率非常高。而互联网是什么?它不是由一个编辑主动选择信息然后放去公共平台,而是由每个网民自发选择。

这一点大家都很熟悉了。微博、公众号、微信群聊等多个平台事实上都是如此,大家都在这个过程中表现出了对主体性的争夺。但争夺本身并不意味着主体性的必然存在。

前些天又有一些精日穿着日军军服COSPLAY,他们真的明白吗?他们不明白的。抛开这种极端的例子,就拿这么多年来的公知群体来说,他们畅游在符号概念里那么久,每天念叨的都是一些抽象名词。但抽象名词不能当饭吃啊,它解决不了实际问题。但种种原因导致他们最终只能沉浸在这种环境中。

甚至于不只是公知群体,互联网上有大量的左翼文化爱好者也同样如此。马列毛经典也许读了很多,也许没读多少,但开口闭口都是一些词汇,甚至说就算把无产阶级、资产阶级这些最基本的概念天天挂在嘴边,却没法在现实中解决自身的困境,没法处理好人与人的关系,甚至都没有真正去一些地方走过,也没真正跟底层人接触过,就指望着在暖气房里敲个键盘就能自我满足了。

你问他们意义,也许他们能够跟你说个三天三夜。但这个在现实中有用吗?

人活着是要解决现实问题的。人是要在客观唯物的现实世界中找到活着的意义的。

意义是一个很重要的东西。当很多人在现实中受挫时,他们想到的不是试图去理解去解决,而是去解释去安慰,然后学到了大量的抽象词汇。模型总是很容易用的,把一个个复杂的人简单抽象为几个形象就可以了,啊,他是张麻子,他是黄四郎,多简单是吧。可是简化后呢?真以为这是屠龙术吗?

我并不曾把问题的成因单单归结为移动互联网,但是可以想见,移动互联网大大增加了这许许多多的无意义概念的泛滥。无论是在赛博格空间还是在物理空间,它都在无形扩张着这张网。所以会有许许多多的自表达出现。

大量的自表达并不意味着自由,那只是无序。什么是自由?在理解了每个选择要承担的代价后依旧去做的选择。问题都没想明白就完全凭借情绪和直觉行动,还嚷嚷着这是世界的多元化体现,除非你是天才。残酷的事实是:世界是多元的,但你从没见过世界的多元是什么样。

所以我们看到,在面对这样的无序状态,我们的治理成本事实上是极大增加的。一项政策的推行需要依赖更多的人力和资金,还需要不断发挥每个工作人员的技巧。经常有人会指责宣传工作的问题,但宣传工作事实上是双方都要形成良好互动的,而这个双方,就已经比过去需要更多成本了。祖国七十周年时铺天盖地的《我和我的祖国》长达数月,最终在国庆节那天完成集体情绪最大化,但更多时候是各种无序的情绪在蔓延、在泛滥。

疫情带来的结果是不同的。它不是一个自上而下的动员,而是一个凭空出现的、横亘在每个个体面前的巨大困境。

疫情逼着每个个体重新开始公共性对话。

在网上高呼入关的,在抢着屯粮买菜时会跟菜市场的大妈聊起疫情,如果他愿意自己买菜的话,而在此之前他不会跟大妈谈起入关。赶在封城前离开的富豪也可以跟农民工好好聊一下疫情了,虽然他可能还欠着农民工的钱。

但谈论并不意味着有序,它只是让大量无序的个体从琳琅满目的无数孤岛集中到了一个固定区域,但区域内部依旧是一个更加巨大的布朗运动。大家依旧只是有共同话题,而没有共识,于是会更加疯狂地吵闹。

重要的是怎么办。今天谁都能说了,首先,要戴口罩。那么口罩的原材料(熔喷布、无纺布等),又或者PVC手套,这些物资的生产怎么确保?其次,要保证隔离。谁来保证?指望每个人自发吗?信息交流怎么办?这些问题是很实际的,喊着入关解决不了,全心全意赚钱也解决不了。当然,入关和赚钱都有各自的现实意义,这个以后再聊。

在疫情初期,我就很直接跟说了这样一句话:坚定不移跟党走。在当时很多人还对这一切产生巨大质疑时,我这句话引起了不小的争议,但我今天还是会把这句话再亮出来。因为能够对抗混沌的唯一办法,就是组织。

如果本文到这里就结束了,那它只写了上半段,它只是将2020年表达了出来,但重点不是2020年,而是未来。

唯一能击溃布朗运动的,只有外部巨大矢量。

从去年年中开始,我花了半年时间写了九篇文章,正正好在疫情爆发初期写完。我称之为「我们」九篇。这个「我们」是我提出来的一个概念,它来自「谁是我们的朋友,谁是我们的敌人」,但那篇文章有一个问题没有解决:谁是我们。

在那篇文章的作者所处的时代,这个问题是很容易回答的,因为他者太明显了,军阀,列强,地主。但今天是什么样的时代呢?

城市的发展带来了现代性,现代性带来了大量社会分工,这些社会分工造就了巨大的社会财富,但这许多的社会财富并不构成政治经济学意义上的生产。在不断造就新岗位、新工作的情况下,它可以维持下去,但只要思考一下就很清楚,它不治本。

陈云稳定上海物价不是靠的人民币本身,是靠的枪,靠的大量米和棉花。是这些实实在在的东西。而货币本身是信用,是动员能力,它不是根本。我党是很明白这一点的,要不然怎么会有供给侧改革呢?

我举陈云在上海的米棉大战的例子是想说明什么呢?我想说,成为「我们」的第一要义:唯物。

很多人是做不到这一点的。所以他们只能被大量抽象概念所束缚、所异化。追求民主自由没有错,可这些东西不是以实体存在于现实世界的,你必须先告诉自己,它们的表现形式是什么,它们能够带来什么。大量这样的词汇构成了不必要的情绪。

所以在那九篇文章的第二篇里,我着重强调了一件事:不要产生无端的情绪。有人想当嵇绍,可他却从不曾想过当嵇绍是因为他爹叫嵇康,他妈是曹操曾孙女。有些事不是你现阶段可以做到的。

但第三篇说的是什么呢?说的是:你做不到,只是因为你无法付出和嵇康的儿子一样的努力就能做到,但是如果你真的想做到,如果你愿意付出更多,你依旧可以做到。

一切都是公平的。这是代价。只要你愿意付出代价,你愿意为了你要的而努力,那你一定会成功。成功的定义不该由别人掌握,而是自己。

当我写下这几篇的时候,还没有做题家这个概念。现在说起来。事实上就是在说,不要总是做题,没有人会给你出题。你自己的路要自己走。哪怕最终失败,但成功的定义在你自己手上。

不过在这一段之前,我还是要强调一件事:如果做题都做不好的话,那么还是要想办法做题。否则一定会被做题这件事异化,把自己躲在了嘲讽做题的背后,事实上依旧不能真正跳出做题家的框架。

第二篇说的是,你不是谁;第三篇说的是,但你可以定义你自己是谁。

于是,「自我」就出现了。

这件事很重要。它出现在几千年长河中的每一个动人瞬间。文天祥的《正气歌》里写下的那些人是自我,文天祥写的时候是自我;你在读书时发现你身边都是城里人,衣着光鲜时,你知道了你和他们不一样,这是自我;你忙完了一天的辛苦工作,看着一群人用各种谁也听不懂的复杂概念来回辩经时,你知道你对这种状态不感兴趣,这也是自我。无论是文天祥还是你,只要真正知道哪里和别人不一样,那个瞬间就是自我。

那么「自我」的意义在哪里呢?当你知道自己和别人不一样的时候,你自然就清楚,你没法按照别人的路走了。每个人都会因此发挥主观能动性。

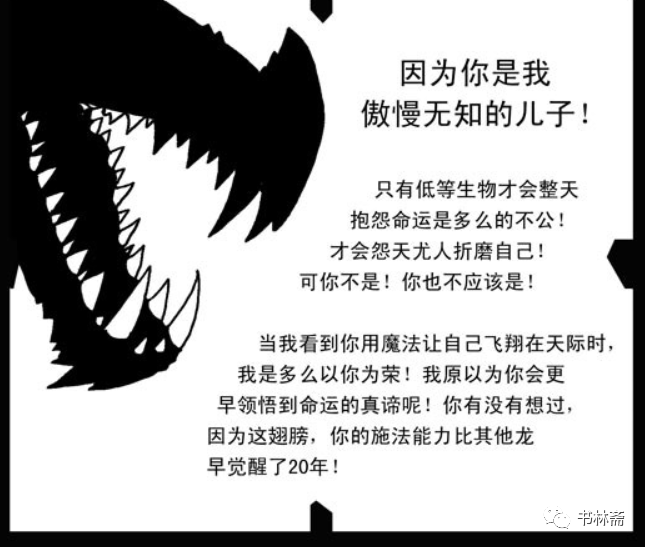

《塔希里亚故事集》里有一个故事。有一条翅膀有残疾的龙在抱怨命运的不公,但它的父亲训斥它说:翅膀残缺怎么了,那反而可以让你更加早地掌握法术。命运的悲惨又怎么了?那是命运给你的礼物,但这不是你逃避的理由,是你要正视的东西。

什么是独属于你的东西?在你的成长过程中一切的你本身,而不是那些纷繁复杂的概念。概念必须是被人所用的,但人永远不能被概念所用。马克思主义从头到尾的落点都是人。忽略这一点的话那不如丢掉书本,去餐馆打工也比这个来得好。

所以当你真正知道自己是谁时,你就会找到你在现实世界中的意义了。一个你有一个意义,许多个你呢?那就是「我们」。我在疫情初期就强调跟党走,是因为那是可以给我们提供组织、让我们发挥主观能动性的。我相信有人在拥有自我后还是会选择相反方向,但这不重要,就好像邓中夏在少年中国学会说的那最后一句话,翻译成今天的话就是:对概念的争吵无意义,去实践吧。

所以当很多人在感慨世界不再熟悉时,辩证地看,这反而是值得我们满怀希望的。公知和美国在舆论场上的节节败退只是一个非常小的事情。它更重要的是让我们在剧变中,一个接一个地理解了自我。你在家里14天不能出去时感受到了自我,你在疫情公共舆论场上受到的事件冲击感受到了自我。无数个瞬间让你开始思考:我究竟是谁。

所以为什么中国的疫情能够得到有效解决?很多人说因为党的领导。是的。但党是什么?是九千万个个体。当许许多多的人都为了一个目标来努力时,大量无序的状态迅速变成了有序的个体。这是别的国家所不具备的。而在这个过程中,各个层面达成了有效的互动,这种互动事实上是什么?是两个具有主体性(主观能动性)的个体在碰撞。

什么叫可能的惊涛骇浪?什么叫百年大变局?答案是谁也不知道会具体发生什么,只能拿出一个比较粗的大纲,但没法真正给出细致到每一分每一秒、每个事件、每个个体的方案。很多人寄希望于有一个完美的制度解决一切问题然后让他们可以免于思考。如果这样,那要深化改革做什么?

未来我们要怎么办。这是全世界所有人都不能给出答案的。但我可以选择去找,我们都可以去试。但选择的前提是什么?必须在用唯物主义真正理解了这个世界是什么以后,你的选择才是有价值的。

完全正确是一个后验的东西。

拿近代史来说,过去的人追求农业化,后来有人追求工业化。到今天产生了工业党。工业有错吗?没有。但工业党呢?土改是维持农业社会稳定,现代化是为了维持未来的和平与稳定。一定不能本末倒置。本末倒置的话,很多人就会忘记现代化究竟是什么,以及不知道为什么要现代化。本一定是每个个体。地主阶级也好,民族资产阶级也好,包括梁漱溟、卢作孚这些人,包括今天的这些工业党,他们事实上都是这样的问题,舍本求末。但这个东西不是多余的,它是由阶级局限性所生发的。辩证地看,存在这样的状态,才会真正存在寻求稳定和统一的和平的方法论。而这种情况下,没有共产党就没有新中国。很多人只着眼于第一个原本状态是什么,却很少去思考具体操作情况。这样的话,十有八九会变成刻舟求剑,将历史或现状沦为解释,而无法发挥主观能动性。

革命时期,互相喷左倾右倾。但正确路线到第一份《决议》才确定下来。因为整风运动后,大家总结二十年革命经验,发现只有这条路走出来的。全国各地起义几百起,大多数都失败了,牺牲了。就连秋收起义都有二三十场。为什么只有湘赣边界秋收起义成功了?说好打长沙,为什么不打了?说好不跟土匪结合,为什么要找袁王部队?我们现在看到的,只是那最后胜利了的被证明正确的路线。但大量失败的路线,我们可以不学习,但一定要明白,它永远会存在。主席的地位就是在一次次领导胜利中被确立下来的。在此之前,他被扣左倾右倾甚至不停地被要求离开岗位不知道多少次。天天高呼世界革命的李立三,最后搞出了什么大家都知道。但李立三最后也为革命做了很多工作。概念理论是后置的。

为什么说要坚定不移跟着党走。不是因为党绝对正确这个概念前置,而是因为它是有方向的,有纲领的。多少年来无数反对它的,甚至连自己想干什么都没想明白,这样的人不值得我们太过关注。

我今年强调了很多次,实在不行先去谈个恋爱呢?情感问题对现代性下的个体来说是普遍的,而我起初以为恋爱是解决这个问题的方法。但后来我发现,情感问题不是方法,而是结论。因为现代性最重要的东西是身份,是身份证明,是名分。资本金融、房产地产,都是基于这个由现代性政府分配的名分的再分配。因为人是需要有共同体的,但在现代性大多数人没有能力以城市作为他们的共同体。这里的「恋爱」是要打引号的,但它是最能让你迅速知道自己是谁的办法。去吧,去跟这个世界建立联系。但一定要记住,人与人建立联系。归根结底是人,不是联系。

总结一下,2020年带给我们的,事实上有很多。很多人说这是元年。我也认同。但这不是悲观的元年,而是乐观的元年。如果你真正知道自己是谁,你就立刻掌握了辩证唯物主义。

明知辉煌,过后是暗淡,仍期待着把一切从头来过。

共同期待一个永恒的春天。