文 | 飞剑客

最近抽空看了纪录片《杀马特,我爱你》,作为一部见证亚文化覆灭的纪录片,会有特别的历史地位。对于澄清外界的误解,做了很多工作。推荐大家去看看。从历史角度来看,改开到入世以后这种亚文化的滋生是必然的,这种亚文化被城市的市民阶层所排斥,被打压,以至于夭折,让人遗憾,也许看看嬉皮之后的雅皮就知道,那样的时代过去了就是过去了,但同为打工人,我们需要理解他们,或者说,我们要重建某些共识。

杀马特大多数是90后的农民工。

笔者在《打工人 打工人》里提到,农民工是一个有点暧昧的称呼,其强调了他们终究是农民,而工人只是某些时间以及人生的某些阶段才拥有的临时身份。对于一代农民工来说,他们虽然承受了资本主义原始积累诸多的苦难,毫无保障,但他们的目标是明确的,打工挣钱,回村建房。

农民工的儿女们不再这样了。

他们很早以前都是留守儿童,那时候的农村,对于他们是极度匮乏、落寞、分离的象征,他们辍学进城,不再认同农民工这个标签,因为他们出来打工,就是不想回到这个匮乏的童年世界里。

轮轴滚滚的沿海制造业工厂向他们敞开大门,在巨大的机器轰鸣声中,他们要么日以继夜组装着 iPhone,要么站在流水线前头拆包装,不断循环,十个小时以上的工作让他们麻木,时间长了脑袋就会生锈,就像富士康跳楼的许立志写的那样,这样的生活,是活活咽下一枚铁做的月亮。

笔者也曾经在制造业工厂打工,厂区周围黑漆漆的,像深海一样,什么也看不见,可以想象在在十年前,围绕工业区开设的黑网吧,是他们仅有的灯塔。很多农民工上网也不干什么,每天就看有多少人踩自己的QQ空间,多几个人踩,就很有成就感。透过黑网吧,他们看到城市的灯火通明。

城市另一边的“小清新”,看到的是柜台上曾经由他们手的商品,除了这层联结,似乎就是平行世界的人了。他们想融入城市而不得,就像纪录片里的工人说的:“那里大部分人都说他们是城里人,不想让我们融入这个城市,然后我们也相信这是事实了。”,来自边缘的剩余劳作堆砌出文明的中心,而城市中心的文明也在形塑着边缘人自身。

彼时大海彼岸的日本视觉系崛起,率先登入了港台,处于工业化前端的广东,与广东工业的尾巴广西、云、贵、湘,都很自然挪用了这些表象。

于是就有了杀马特。

但杀马特的意义绝非日韩视觉系摇滚能够承载的,杀马特也不是什么欧美的朋克,迎合知识分子的亚文化的想象,要对所谓消费社会做抵抗什么,他们大多数是一群近乎赤贫,极度缺乏安全感的90后青少年农民工,少部分来自小城镇和城乡结合部的工人,他们想恋爱,想在城市生活。

杀马特更多只是这种阶级苦闷的抒发:“我们是谁?”,“我们的未来在哪里?”,然而这些问题在当年,被工业区昏蒙蒙的天遮挡,没有人看得见他们,他们的主体性是缺失的,于是他们把头发染成大红大绿,能掌握的,只有自己的头发,“让它们克服万有引力,向天空刺去。”

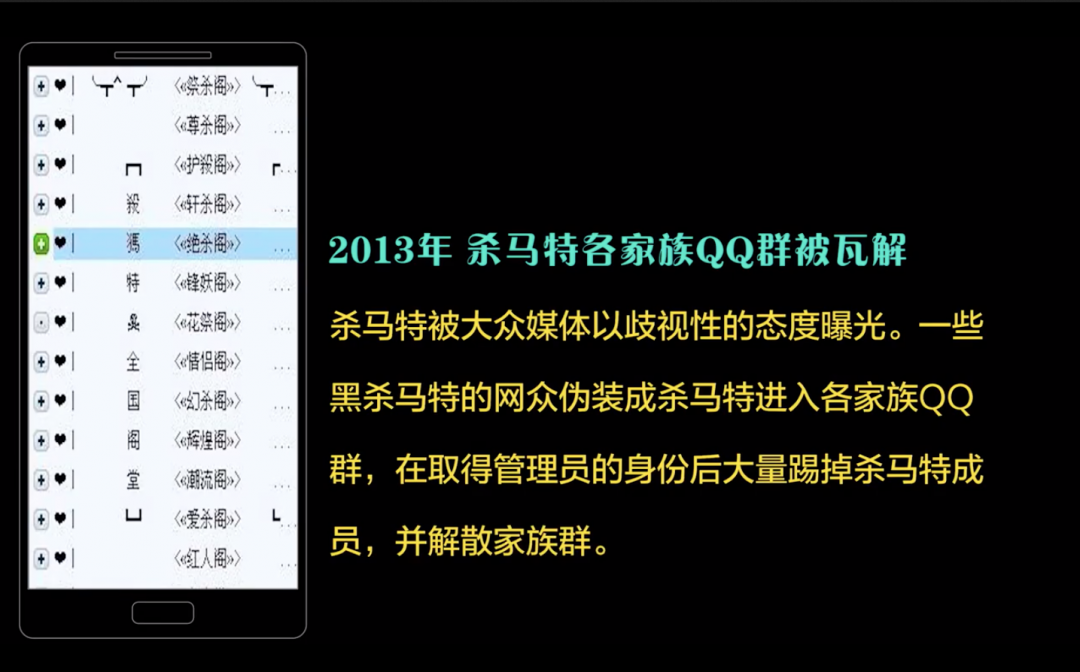

杀马特蕴同时含着阶级情谊:农民工二代和城乡结合部小伙们初来城市,下火车被抢,被欺辱,这些都是经常的事情;工厂为了防止人们抱团,滋生事端,时常会刻意把老乡与老乡分开,这样加剧了工人的无助状态,而杀马特通过审美和网络,跨越了老乡关系,无论你是来自广西、湖南、贵州、海南,都能迅速连接起来。后来他们开创了一个又一个家族,在家族里,他们像兄弟姐妹一样,失业了可以互相收容。

而这些跟日本视觉系的源流早已没有关系。就如同其中一位农民工说的,不当杀马特,你就没有历史了。只是流水线的人生是毫无意义的。

犹记得,杀马特还没有出圈那会,笔者还在读初中,周围辍学去打工的一些朋友,都留起了非主流的发型,大家偶尔坐在一起聊天,似乎没什么奇怪的。转眼上了高中,与杀马特一起产生的“小清新”收到舆论越来越多褒赏的态度,也有主流文化批评家认为,这是东方古典趣味的回归,而“杀马特”在网上却几乎走到被人人喊打的地步。

当时的新浪微博有很多大V,取名为杀马特,戴着假发套,用东北方言、河南驻马店街头为佐料,塑造想象中的杀马特形象,炮制一些洗剪吹的歌曲,但就像后来的文化研究实证出来的一样,这些人并非杀马特,而是百分百的市民阶层、知识精英,只是恶意借用了这套语言与形象,用以嘲讽取乐,想在文化尊严上,贬低这一群体。

在当时的市民阶层看来,杀马特站在大街上,很像某种病毒的分子结构,对他们避之不及;在媒体的话语体系中,杀马特和脑残、低俗、哗众取宠绑定在一起;学者把他们视为城市病的一种,要警惕这些现象;工厂把杀马特视作潜在的隐患,不再招收杀马特;左派亦无法听懂这些工农之间的语言,认为这违反了工人在他们心中古铜色皮肤的想象。

杀马特就这样被各种围剿,在舆论声讨里消失了。

十年过去了,现在网络直播平台上戴着假发套、装疯卖傻的假杀马特,早已不是当年那群孤独的留守儿童、农民工二代,而扮演杀马特的流量带来的利润,显然也不如快手上“恶俗”视频,杀马特的视频其实也不再新鲜,要转型了,在我们猎奇的眼光里,过去扮演杀马特的变成了精神小伙,从五颜六色波澜壮阔的头发,变成了整齐划一的锅盖头;从火星文,变成了精神语录。可仔细想想,还是不一样,就像嬉皮死掉以后的雅皮,你以为是一种接驳,但时代环境不一样,杀马特和精神小伙的内核也不一样。

经过十年认知的延绵跌宕,我们终于可以不再通过猎奇视频,来观看迎合市民想象的杀马特符号了,而是试图再去看见并理解这批人。

因为理解杀马特,也是理解我们自己。

实际上,就在杀马特被围剿的同年,发生了震惊全国的富士康十三连跳,当然,我们没有必要将这两件事联系在一起,但是时代的镜头却选取这两个事件作为低端制造业轻颓前夜的连续的象征,富士康的楼梯随着时代的镜头旋转,杀马特的刺猬头也随着铁丝旋转,但是那工厂的井底还是太深,那是工友年轻茂密的头发怎么也无法填补的距离。

就在杀马特覆灭的几年后,笔者将自己置身于东莞的各大电子厂,有天夜里倒班休息十五分钟,隔着窗户看着厂区周围茫茫黑海,比起以前,更萧条一些,也许你登高朝远处眺望,还是会看到远处的万家灯火,会发现在这里迷失了很久。确实在工厂待遇比几年前好很多,也会交五险一金了,然而年轻人却越来越少,除了能看见管理岗那些年轻小姐姐对工友不耐烦的脸,看见暑假工依稀有朝气的面孔——因为他们知道自己不会长待;企业主和高管们一边感叹制造业低迷,年轻人吃不了苦,一边把自己的儿女们送去国外学习金融。

杀马特们呢?他们去哪了?从鼎盛时期的上百万人到现在的几百人,确实还有一部分人能坚守着杀马特的风格,现在在一些小厂,小作坊,还能够包容一些杀马特,他们就在那里干活,还有一点乌托邦的气息,但随着制造业低迷,大部分家族成员把头剃了,染回黑发,就像隐形人一样涌入了后工业进程的城市,有些人成为了我们身边的外卖小哥、快递小哥,有些去发廊做理发师傅,李一凡问起当年当杀马特的人,你们朋友有发财的没有,他们说都没有。

再见了杀马特,孤独还是一样的,唯一不同的是,那会孤独时总是能响起玫瑰花的葬礼。

“我们是谁?”,“我们的未来在哪里?”,每当问起这样的问题,天南地北每一位打工人都在无声交流,其中自然包括你和我。

当白领和毕业生感慨内卷,感慨自己看上去和流水线的劳动力没有区别时,内卷就像是一群廉价劳动力抢预备中产们的饭碗,前者以前是被隔离的工人,因为看不见所以不算人,而后者想延续父辈、学校前辈们的路径继续享受人口红利的人却遭遇了危机,走向了知识阶层无产化的漩涡里,外卖小哥还在赶路,白领们疲惫地走进出租屋,我们相遇在城市里,我们自发的疑问会交融在一起,这就是重建共识的过程。

也只有在这个时候,我们才能说我们理解了杀马特那种孤独。哪怕稀疏的头发已经竖不起来。