文 | 新华门的卡夫卡

笔者前几日专程撰文讨论了平台经济的得失和前景,并在其中提及了近期频频暴雷的“蛋壳公寓”,今天顺着不同于之前的逻辑脉络,笔者想以一种非经济学的逻辑探讨一下“蛋壳公寓”和他所“服务(收割)”的年轻人们。

平台经济与杠杆风险

蛋壳公寓的暴雷,经济学逻辑在笔者之前关于平台经济的文章《互联网平台都想当收租人,但我们不能答应》中已经提过了。今天,我们换一个视角看看他所链接的风险与回报。

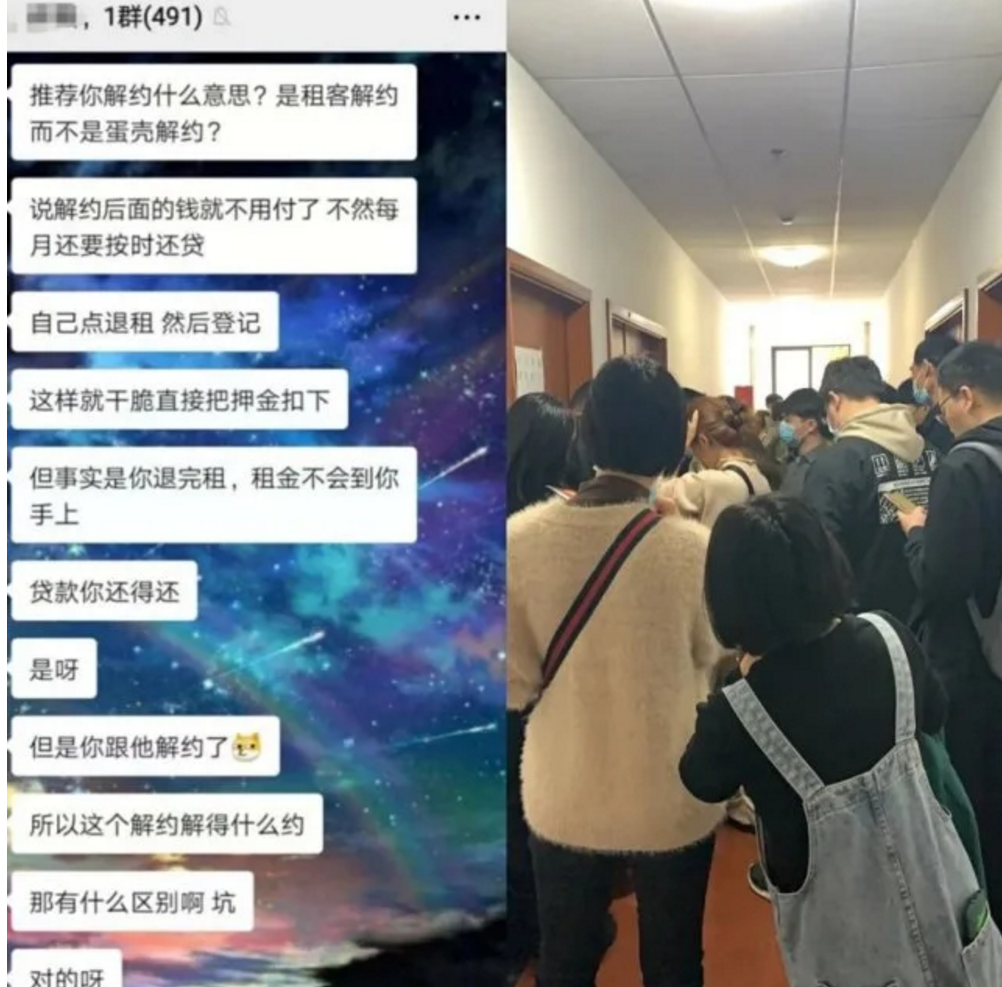

在绝大多数蛋壳公寓铺开服务的城市,蛋壳都推行了被称之为“租金贷”的一种产品。租金贷这个产品的实质,是指租房者和银行订立长约(通常为一年),然后租房者签订后银行一次性将贷出款项拨付给蛋壳公寓,租房者每月向银行偿付本息,蛋壳予以补贴。

这个结构看似公平,实际上从风险控制的角度来说,是严重有失公平的。在银行、房东、租房者和蛋壳公寓四个参与者中来说,租房者无论如何都是弱势群体,试问真正足够有风险承受能力的,谁租蛋壳公寓啊?然而“租金贷”的产品结构中,风险是租房者的。

我们看到,蛋壳公寓垮掉了,租房者无房可住,但相对应是银行仍需要按照合同约定收取本息还款;反过来,假如银行垮掉了,租房者可以不用还房贷了吗?显然不可能,会有接受该银行债权的新的金融机构作为权益人来履约的。这样的经营结构,说白了是租房者借钱给蛋壳,蛋壳拿去搞经营,赚了是蛋壳的,赔了就是大家一起活该,这是什么霸王逻辑?

最近一直有受损房东和无房可住的年轻人喷蛋壳、喷政府。实际上我觉得在蛋壳公寓这方面,监管当局的失位是很明显的,当初就不应该允许这样的企业存在。以至于到了现在,我们可以注意到上海方面已经出台了政策,要求房东不允许“撵人”,这固然是照顾更弱势的群体的政治导向,但相比于实力雄厚的资本方,恐怕房东也不算什么强势的对手方。

不过现今蛋壳已经让情况陷入了很糟糕的、政府可能也无计可施的情况之下了。几大官方喉舌已经反复讲过了,“绝不能让“割韭菜者”一跑了之”,但问题是说的容易做起来难。目前如果政府施压,则蛋壳方面就摆困难、谈条件,因为资金链断裂是确实的,政府光靠嘴皮子施压,的确没什么用;政府方面不管,那更不合适,在蛋壳的挑动下,光租户和房东就能打起来。

不论是为了社会稳定这个小目标,还是出于维护广大人民群众的利益这个大立场,政府都必须在这里面积极作为,化解矛盾。于是话又说回来了,难道让政府出资,收购蛋壳,给他垫底、做擦鞋垫?怕也不合适。而且,有一就有二,恐怕以后就有更多更大的机构,主动暴雷求收购了。

我想,各级政府的的确确在这里碰到了难题。杠杆是你加的,预期收益是你的,承担风险是全社会的。这就是蛋壳公寓暴雷事件的本质问题。用经济学的话说,叫“负外部性”,然而,用更直击本质的语言来描述,就是“我死之后哪管洪水滔天”的缺德带冒烟。

平台监管的问题

对于蛋壳这样的长租平台,其实和笔者之前提到过的、蚂蚁的“监管套利”有异曲同工之妙。是资本的运营者,面对我国分业监管、上下级行政发包的现实情况,通过精巧的运营机制设置,规避正常的监管的行为,这种行为笔者定义为“监管套利”。

对运营平台的监管,实质上我们还缺少一个统一的、全国性的、通用的监管机构。往往对于平台的监管,是按照涉及的范围进行监管的。平台的经营过程里,APP和网站是受公安机关网安和政府互联网信息办公室管理,工商经营受工商行政管理部门管理,装修、电梯等受质量监督部门管理(2018年以上两个部门发生合并,迄今合并仍在进行中),融资方面其ABS业务受证监会监管,贷款等业务受人民银行监管。单一的某个方面,其实蛋壳公寓都不算违法,但将每个方面的杠杆都在法律范围内用到极致,整体就产生了极大的宏观风险。

笔者认为,迄今主管机构不明确表态的原因在于,蛋壳公寓的问题,在一二线城市和三线以下城市迥然不同。三线以下城市并没有如此活跃的第三方房屋租赁市场,因此是应该予以禁止还是逐步清退抑或又是适度扶持渡过难关,是第三方租赁行业本身的问题还是蛋壳公寓的问题,还没有能达成一致。

另一方面,则是自蚂蚁以来,已经连续出现经营性平台将风险集中导致整体风险过大的情况了,对于这样的情况如何处理,也是颇需思量的。如蚂蚁科技上市时所遭到的“组合拳”监管,其实不是治理的常态。

同时,监管机构也需要面临道德良心的拷问。金融机构在核准通过“租金贷”这个业务时,是否真的思考过风险结构?的确,在这个产品的结构里,在合约中,金融机构是没有风险的,然而这风险并不是消除了,是被转嫁到社会,变成了外部性。笔者对我国金融机构的某些习惯怒其不争久矣,其中之一就是国际市场玩不过人家但是国内割韭菜的本事可大了。恐怕这种无视公序良俗,缺少人民心态的习惯,也是今年鄂省那位金融出身的领导者,最终做出错误决策的原因之一吧。

其实在笔者看来,对于“大而不能倒”(too big to fall),西方经济学界一直认为这是一种“道德风险”,但在国有经济领域,我国的党纪追责这种方式,某种程度上倒是弥补了这样的权力与监督、权利与义务不对称的缺陷。可是面对蛋壳这样的资本抽逃、滥用市场地位、转移风险,面对几十万人可能会无处可居的情况,这种市场主体,又无党纪家法可以处罚,那么最近公诉机关“少捕慎诉”的倾向在这里显然就不适用了。

城市化中缺失“人”

用蛋壳来解决租住的年轻人,绝大多数是在一二线城市没有房子、甚至没有亲朋可以投靠的,如同浮萍一样漂浮在特大城市里。他们的出现,本身是市场经济的效应,是城市本身在社会发展和城市化进程中的双向选择。毕竟蛋壳公寓存在的逻辑是中心城市房子越来越贵,中心城市的人越来越多,城市越来越拥挤。但工作机会往往在核心地段,那么越接近核心地段当然就更贵,那么只要出现一点便宜和便利,困顿中的人很容易被吸引。

在计划经济时代,我国的单位制,是以单位作为基本的社会职能单元,单位对个人的生老病死、衣食住行、婚丧嫁娶都是一定程度上负担有义务的。一方面,这样的结构导致了社会变成了一块一块的“铁索连环”,不利于要素的自由流动,另一方面,却也一定程度上在极为有限的物质条件下尽量保障了每个个体的积极权利。

而到了市场经济的情况下,“单位人”秩序解体,“社会人”、“经济人”变成了主导。我们常说的至高理想,就是一切人的自由发展,本身都能变成其他人自由发展的促进力、推动力。让劳动力作为一种适配于生产组织的要素,在价格信号的调节机制下根据市场的需要流动,市场除了将短期内的用工报酬支付对价,作为“劳动力的价格”外,并不承担其他的额外社会成本。这就类似于前些年如候鸟迁徙一般的农民工打工人,而多为人所诟病的农民工现象,其实和如今的“X漂”现象有异曲同工之妙。

说到蛋壳,就不得不说到一二线城市昂贵的生活成本,而这昂贵的生活成本之中,最大的部分当然是住房价格及住房的衍生问题——房租价格。

上海闵行区蛋壳公寓的一间出租屋内,被房东砸碎的密码锁

我们知道一个事实是,在大城市中,劳动力运用的最广泛形式,实际上是“灵活用工”,这一点是在西方社会同样有所体现的。盖伊·斯坦丁曾定义西方国家旧的工人阶级为“领薪阶级(salariat)”,因为他们享受了长期劳动斗争的成果和国家福利,拥有比较全面的保障和福利待遇。某种程度上,他们是城市的主人。在我国,这一群体就是新世纪初城市化蓬勃开展前原本的市民阶层,这一群体享受到了城市化过程的土地增值、城市相对地位上升等福利,而为此支付对价的驱动力,则是城市的新居民们。

学界普遍将我国近二十年的城市化历程、城市发展过程概括为“土地财政驱动”,在这个过程中,政府以人为管制和总体规划制造稀缺,抬拉土地价格,通过征地与出让之间的溢价获取财力,并将财力投入到城市的建设之中,补充到公共服务的支出里。在这个大循环里,获益最多的阶层,就是原有的市民阶层。

由于无论是从比较感性的心灵的归属感,还是从比较刚性的户口落户规则(指2017年抢人大战爆发前的规制),拥有住房都是最主要的条件。那么,在过去二十年的城市化门槛,其实就是在土地财政的驱动下,对新市民阶层征收“入场税”。即就是一套房(所附带的土地价格),作为最主要的门槛。

而房地产行业,在多年来的“毒化宣传”下,已经变成了一个家庭的所谓投资。那么既然是投资,当然不希望亏损。于是对投资收益的期待,就变成了对房产升值的期许,变成了已经上车的人也同样希望水涨船高,在一致性作用之下,房产的价格就变成了具有名义刚性的绝不下跌的标的。

大城市的门槛如此之高,为何“X漂”现象层出不穷?原因倒也很简单,这是劳动力市场所形塑的。对我国经济的分析,一直有所谓“人口红利”一说,高级点的说法就是“工程师红利”了。其实这也就意味着,在劳动力市场上,是需求方也即买方掌握主动权。大企业需要集中布局其生产地,需要交通便利、土地平旷、人口稠密,中层以上管理层需要“繁华、都市生活”,在这种种要求的约束下,企业越来越多的将其场所放置在超大型都市。

同时,在建国初期的教育体系布局中,绝大多数高等院校是布局在行政中心旁边的,这也意味着充足的劳动力供给;特别是现如今行业的细分程度越来越高,许多行业的区分和细化是十年前所难以想象的,这也对教育行业要求越来越高。而这些条件反过来也将中小城市产生创新行业的可能性变得越来越小。

因此,这一系列条件的叠加,就变成了超大型城市越来越拥挤,但各种要素还仍然在向超大型城市集中。

这样的逻辑,其实就是把城市作为经济循环的起点和终点。但问题是,真实的社会,发展是为了解决问题、发展是为了幸福,而不是牺牲一切为了发展。绝大多数人省吃俭用、忍耐艰苦的条件,都是为了在未来获取更高的收益和回报。

因此,如果城市化的终点,只是构建了超大规模的经济循环的起点和重点,构建了经济活动的场域,那么这样的城市化缺乏理智,即便建成了也如同行尸走肉。经常说我们的现代化城市是水泥森林,缺少灵魂,可能原因之一就是缺少了人本的价值吧。

我们需要思考的,是在社会的边际收益递减的情况下,是不是还应该继续遵循资本的路径依赖,打造纸上数据越来越大、越来越好看的超大城市。在给定的生产条件下,如何构建更舒适的人与自然、人与社会的关系,是颇为值得思考和破局的。如若不然,继续搞要素资源的“堆积式”发展,即便禁止了第三方平台的公寓租赁,防止了新的蛋壳,但风险不会消失,它必定在我们意想不到的地方重新出来,惩罚我们。