文 | 孔鲤

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

在上海外滩上行走,会发现许多有趣的细节。这些细节背后的逻辑是一致的。各种同质的逻辑意志叠加在一起,构成了上海百年。

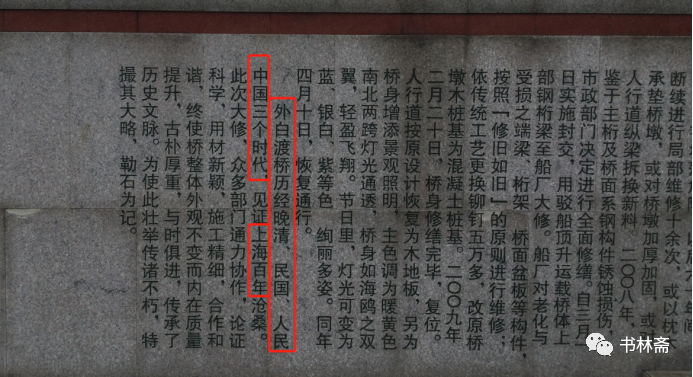

在外滩边角上有一座外白渡桥,它连接着黄浦区与虹口区,始建于1907年。在桥畔的修缮记上,有这么一行令人瞩目的字:「……外白渡桥历经晚清、民国、人民中国三个时代,见证上海百年沧桑。」

人民中国。一个多么美妙的词汇。尽管我们无从得知撰文者不用新中国或中华人民共和国(共和国)的原因,但我们依旧能感受到撰文者对新中国用法的不确定性。这种不确定性事实上来自后一句:上海是百年的。

这个说法象征着在话语表达中,断代实际上都只不过是背景,无所谓新旧,而真正的叙述主体只有上海本身。换言之,上海本身的纪年和外界的纪年是不同的。这是上海文化中非常重要的特质。

在与许多上海老人的交谈中,时常可以发现在他们的叙述中很少会用到公元纪年,也很少会用到断代记述,甚至建国前三十年与改革开放以来也不大会出现在他们的话语中。他们最常使用的事实上是:我小时候、我爸小时候和我爷爷小时候。

这种描述方式其实并不罕见,当我们还处在长期的农业封建社会形态中时,几乎每一代的农民与杂工都会用这种方式来思考时间的流逝。宋元明清的改朝换代和年号更迭对他们来说并不存在太大的影响,因为他们的存在本身事实上依赖于宗族共同体或行会共同体。这样的大量共同体不会随着政权的更迭而消亡,因此除了清初剃了个头,他们并不曾真正发生变化。

当然,随着土改的进行(新民主主义)与新中国工业化(社会主义)的发展,过去封建的成片呈现被打散了,封建在逐步消亡,今天的中国则呈现出封建与现代并存的过渡态,现代零零散散地以各种形式分布在重要地段,而其余地方则仍旧有退回封建的机会。上海,是中国最为现代的一座城市。

上海身为全国工业经济最发达的地区,已经率先成为了现代城市。现代城市意味着它可以自给自足,这种自给自足带来的文化上的结果与农业时代是一致的:它只拥有自身的独特流速,外界的波澜壮阔和自己的关系并不十分巨大,这里的人们只要按部就班完成秩序的不断构建和资源的不断转化。所以断代法在这里是不起作用的。

另一个佐证同样发生在外滩。当我漫步在外滩,看到对街上大量的老建筑时,脸上充满了微笑。

在七十一年以前,解放上海时,我党面对上海这样一个大城市,提出了接管上海的方针。在上海解放纪念馆里,我们看到了这样一个讲解牌,上面介绍了在解放上海前,陈毅反复强调说,既要攻下上海,又要保全上海。

可想而知,我军在解放上海的过程中付出过多么巨大的牺牲,而这样的牺牲最终换来的是上海各界人民对我军的认同,从最初的保全邮政大楼,到后来的解放军不进人家屋子而睡在街头,再到后来陈毅与陈云的一系列经济操作,上海终于被接管了。

必须承认,我党刚接管上海时,因为大量工作人员都长期来自农村,尽管有陈毅等少数有过城市生活经验的以及刘长胜等少数白区地下工作者,但是由于大多数工作人员对现代城市的治理不熟,并且要致力于恢复经济,所以必须要留用大批警员和保甲,在这个过程中许多资本也自然要被保留下来。这是上海在刚解放时的状态。这种状态意味着,上海并不曾真正完全地受到新中国秩序的领导。如果你说受到影响,那是肯定的,但这种影响能否抵消上海本身的内在逻辑,那么是要打上问号的。

这个问号就体现在外滩上。外滩边上一连排的金融银行上插满了五星红旗,有的大楼还有好几面。当政治力量在强调其存在时,恰恰意味着一旦政治力量不强调,它自身的巨大惯性就会自发运转。因此尽管这里的国企体量非常庞大,但这些洋楼事实上都必须时刻被强调。

原因也很简单。一个自给自足的现代工业城市,内在秩序之稳定与强大,在本能地不需要行政力量「帮忙」的。换句话说,上海事实上只有一种秩序。这种秩序从上海开埠以来就有,无论是经历了晚清、民国、新中国,无论是在十七年、文革还是改开,它都在运行着。

上海的人口来源多元,在有租界的时候,不同租界分属于不同国家,货币、教育、交通、宗教都呈现出非常杂乱的状态。但如果我们再仔细思考就会发现,上海的这种多元,实质上是单一的。它所展现的完全是一座现代城市在没有有力的行政力量时必然产生的表面分散,一大就是在这种情况下在法租界里找到场所召开的。

但分散的上海上海依旧可以是上海,从没有人认为过去的上海和现在的上海有多么巨大的割裂性,因为上海的多元仅仅是建立在城市上的各种符号的指向,本质一样。你说所谓的不同背景的现代工业分工在城市的差别是什么呢?无非是背后的资本力量不同而已。而当能够影响上海的行政力量真正出现时,上海内部的分散力量反而更加聚拢,是的,缝隙没有了。一大会址的旁边是新天地,1920年毛泽东寓所处于嘉里中心,红色遗迹和现代都市完全结合在了一起。至少我在北京很少看到过这种形态,北京的名人故居要么是胡同,要么是大院,商区基本上是后来在外城逐步扩建的。有人说上海排外是道德性问题。我认为这个问题的根本是:上海市民是工业人口,而外界大量人口还是农业人口与半农业人口。本质上这不是一类人。上海市民的共同体是上海本身。

甚至就在文革时期,上海依然有着其巨大的惯性。在金大陆先生的研究中,我们看到上海在这段时期是为数不多不需要票证的城市。从1964年到1976年,上海的猪肉是敞开供应的。这个秩序和我们上文中所讨论的逻辑是一致的。当计划经济全国一盘棋的方针在起作用时,保证上海的正常生活秩序运转,成为了一个重要的措施。什么叫正常?那就是让上海的生产与再生产依旧可以维持。在全世界对我国封锁时,上海的生猪指标需要全国来保。于是形成了特殊的全国保上海的状态。那么在这种情况下,上海的工业自然可以持续运行,于是大量的日用品被生产出来并运往全国各地,完成了在全国保上海的背景下的上海保全国状态。

你看,这是上海的状态。这种状态下的上海,依赖于整体的资本的大量交换,所以它在今天的主要表现为:内在形态和外在形态都很稳定,内在完成上海本身的经济发展,外在完成全国的一盘棋。

但北京不是这样。

我们可以想想,什么样的人会叫老北京?不是每一个北京市民都有老北京的情结。而上海现在的里弄、过去的青帮,还有大大小小的小资们,大都会对老上海情有独钟。这一点可以敏锐地告诉我们,北京是北京,上海是上海。

前面说了,上海本质上不是多元,上海的多元仅仅是建立在城市上的各种符号的指向,本质一样。北京的多元则是来源与发展彼此完全不同的体现。

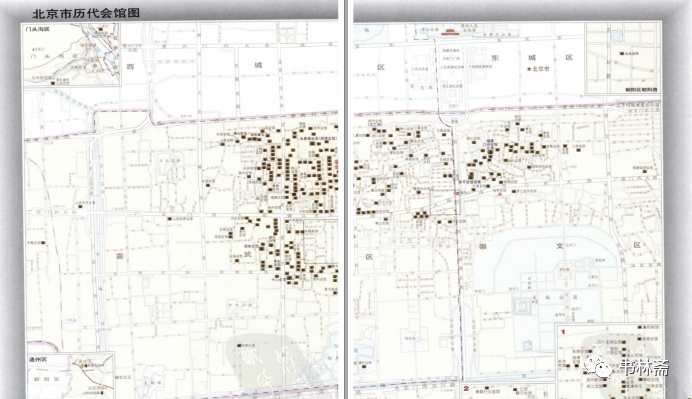

北京的状态是胡同,大院和三里屯。北京是一座历史文化名城,并且是一座几百年来还在持续使用的未曾遭到巨大破坏的历史文化名城。当北京是在不断发展的过程中时,它原先的秩序是必然会被保全下来的。

于是几百年下来,北京成为一座由各种不同秩序状态所叠加的城市。

明清以来的胡同和会馆自打出现就一直存在着。尽管这些年北京一直在整合,但我们知道,胡同里的人是仍旧将胡同作为生存共同体的。

这里的人常年生长在逼仄的小空间里,但他们的活动范围可不逼仄,上厕所在胡同里,吃饭在胡同里,唠嗑在胡同里,停车也在胡同里。这部分人才是会怀念老北京的北京市民。至于你问我具体的怀念形式,我推荐你仔细读一读《东城区停车自治管理指导意见》。又或者要问北京胡同和上海里弄的区别,那看看里弄怎么出现的就知道了。

如果对胡同人口的共同体还是没法产生强烈理解的话,不妨找一个傍晚去胡同里走一走,听听他们聊什么。要是碰上个旗人的后代,唠几句,说不定还能进不开灯的小屋子里蹭上一顿饭。多试几次,你一定能清楚这批人的生活秩序来源。他们不一定很有钱,但他们有户口;他们住的地方不一定大,工资不一定多,但他们足够在北京以低成本的方式继续生活,还可以继续在这种状态下一代代再生产。

与明清胡同的形式不同,北京的另一种形态来自新中国以来的大量体制内人口。当西城区和海淀区在不断生长时,当筒子楼和大院在急速增大时,北京的体制内人口就在前三十年诞生了。这样一批人的生存共同体有政治、有经济、有重工业、有轻工业,但归根结底是体制本身。但是在资本比较稀缺的年代,北京没法更快速地向外发展,所以他们的生长空间与胡同人口是一定会发生龃龉的。而矛盾则爆发在五十多年前的某个八月。你要问《血色浪漫》究竟说的是什么,看到这应该就明白了。

于是你也能明白,为什么北京一定要引入经济力量,这第三种秩序让原本的工业区与大量的荒地迅速生长,北京CBD就这么裹挟着三里屯、国贸、呼家楼飞速成为了新的北京。这第三种北京秩序由许多不同的人口构成,这些人口的共同体才是今天的北京本身,如果非要细分,是有不断的资源倾斜、资本涌入的北京本身。

所以这样一群人的经济水平是很丰厚的。但是历史唯物主义告诉我们,这样的经济再生产是最困难的。这种经济是该属于上海的。而上海有百年来的特殊背景,有独特的地理位置。但这里没有。

在这种情况下,北京必须长期存在行政力量对这三种秩序进行制衡。换句话说,北京的内在稳态非常依赖于外在力量。这一点和上海完全相反。

在比较了北京和上海以后,我们就能回答为什么第三种力量往往只能在北京却不能在上海了。因为资本不够。这不是说笑。资本的再生产门槛是非常高的,它所生产出来的,可不只是钱,还包括将城市共同体转变为家庭共同体的可再生资本,甚至包括将家庭人口改造为工业人口的可再生资本。

在上海,衡量阶层的,实际上就是单一的标准,可用数目字衡量的资本的体量,因为上海事实上是一条积累渠道,高就是高,低就是低;而在北京,则是各种资源的叠加,这时大量的资源(包括人力资源和自然资源)都没有被加工成资本,因此它的衡量标准是复杂的、是多元的。上述的北京第三种力量中,就有许多人靠着这种方式完成了再生产,然后去往了上海。

那么只剩下最后一个问题了:为什么我们长期以来让北京是北京,上海是上海?因为这样一个在2035年才基本实现现代化的巨大发展中国家,北京和上海都是不可或缺的。这是两个巨大的引擎,依赖着彼此,为全国的发展贡献巨大力量。全国保,保全国。

人生不相见,动如参与商。