作者:余佩颖/周哲浩/李健华

编辑:陈畅/李墨天

出品:远川研究所泛财经组

美国学者傅高义(Ezra Vogel)在中国名声大噪,多半是因为《邓小平时代》。不过他最早在圈内声名鹊起,其实是凭借对日本的研究。

1979年,傅高义把他对日本战后经济繁荣的思考汇集为《日本第一》一书,不仅在日本引发大规模讨论,更是大大冲击了美国人的自信。美国NBC电视台专门搞了一个76分钟的专题节目,标题酸味十足:If Japan Can, Why Can't We ?(如果日本都行,为啥我们不行?)

日本经济自朝鲜战争后迎来高速发展,一边是日本的家电、汽车远销欧美,普通人工资每年有10%~15%的增长,另外一边是日本高级管理人员和新进员工的收入差距并不大,可谓货真价实的“共同富裕”。当时日本人有超过九成自认中产,“一亿总中流”的说法应运而生。

但历史告诉我们:洋人的夸赞信不得,尤其对于东亚国家来说。

傅高义的书出版后,日本便在泡沫之路上远走越远。1989年12月,日经指数创下历史新高后调头直下,随后泡沫崩溃房价腰斩,经济进入失去二十年。对此傅老师早有准备,在2000年出版了《日本还是第一吗》一书,里面专门论证了自己当年的判断没问题,版税又赚到手软。

《日本第一》和《日本还是第一吗》,Ezra Vogel

日本人曾经倨傲的心气儿,也在漫长的经济寒冬里消耗殆尽。2000年之后,《穷忙族》《老后破产》等纪录片以及《下流社会》之类的畅销书在日本大火,主题都是一个字:丧。在《穷忙族》这部片子里,有一个扎心的灵魂拷问:为什么我工作这么努力,还是这么穷?

日本的问题并非只出现在日本。依靠出口导向贸易带动经济繁荣,通过政府主导的产业升级实现弯道超车,是东亚国家和地区战后崛起的相同密码。但伴随“东亚模式”而来的,是资产泡沫、少子化老龄化、债务危机和全面蔓延的社会焦虑,这仿佛成了一道无可避免的诅咒。

1997年亚洲金融危机中,韩国民众在失业潮下损失惨重,但财阀却在不断固化社会阶层,一部《寄生虫》说尽了底层人民的心酸。1998年,一个台湾工科博士用“痞子蔡”的笔名写下小说《第一次亲密接触》,在大陆爆火,也宣告着台湾地区“闷世代”的横空出世。

三年后,入世谈判在北京落槌,快递小哥、流水线工人和谢顶的程序员成为了“中国奇迹”的底色。但在经历了以“寒门贵子”、“消费降级”、“这辈子不可能打工”为代表的几轮阶层固化大讨论后,中国网民利用汉字的博大精深,完美诠释了年轻一代的不甘与失落——打工人。

从“平成废宅”的戏谑,到“打工人”的自嘲,到底是时代洪流下一个不起眼的注脚,还是后发经济体在历史进程中的一种宿命?

1964年夏天,日本女排在本土举办的奥运会上击败苏联摘得金牌,打破了欧美国家统治世界排坛的格局,比赛收视率居然高达80%。20年后,郎平领衔的中国女排在洛杉矶奥运会夺冠,日本片商Knack还特意制作了动画片《东洋魔女》,回顾20年前日本女排的高光时刻。

彼时的日本逐渐走出战后阴霾,在汽车和家电产业的带动下,工业部门开始大量吸收劳动人口。1960年,日本政府提出“收入倍增计划”,力图在十年内将国民收入翻番,并在七年后提前完成目标。整个60年代,日本家庭的生活水平急速向欧美靠拢,经济一片蒸蒸日上。

对日本来说,1964年的奥运会无疑是摘掉战败国帽子、重塑国家形象的绝佳机会。为了迎接奥运,日本政府提出六大礼仪规范,就连进机场也必须穿正装[4]。奥运催生的大规模基础设施建设和消费热潮,也为日本经济创造了60年代的“奥林匹克景气”(オリンピック景気)。

日本人民放风筝迎接奥运,1964年

70年代后,日本经济更是一飞冲天,汽车远销欧美,DRAM把英特尔打到破产边缘。傅高义老师出版《日本第一》的1979年,丰田汽车在美国狂揽200万销量,同期美国汽车在日本只卖出1.5万辆。

经济繁荣也反映在了彼时日本人意气风发的心态上,日本学者野口悠纪雄曾在《战后日本经济史》这样描述:“当我得知‘黄金时代’这个词在欧洲意味着过去的荣光时,不禁有种奇妙的感觉,因为对60年代的日本人来说,谁都理所当然地认为,黄金时代是指未来的时代[2]”。

80年代,日本的繁荣到达顶点。人们一边挥舞着钞票在街边打车,一边把钱投到股票和房产上,资产不断升值,并成为决定生活和消费方式的重要因素。为了抵挡日本的扫货军团,巴黎百货公司不得不对持日本护照的游客实行限购,漫画家崛田胜彦的《大妈团》便由此而来。

1989年1月,裕仁天皇逝世,日本迈入“平成”时代。本以为取自《史记》中“内平外成”的年号会是国家繁荣稳定的开端,没想到成为了一道分水岭,见证了日本的剧烈阵痛。

那年12月29日,日经指数创下38957点历史新高。5天后,《日本经济新闻》综合20位企业家的观点预测:日经指数会在1990年涨到44000点。结果第二天,东京证交所股价全面走低,拉开了泡沫崩溃序幕[2]。

拥挤疯狂的东京证券交易所,1987年

此后两年,日本股市和地价暴跌,大部分日本家庭陷入巨额负资产危机,大批银行企业破产倒闭。经此一役,日本国民财富损失高达1500万亿日元,相当于日本3年GDP总和。日本经济进入“失去的二十年”衰退期。

辜朝明在《大衰退》中将这次危机总结为“资产负债表衰退”:《广场协议》签订后,为了应对日元升值对出口的冲击,日本政府通过了著名的《前川计划》,用扩张性的货币政策把经济结构从出口导向转为“内循环”,但央行的四次降息,反而推高了股市和房价。

为抑制资产泡沫,央行反过来四次加息,结果股市楼市双双崩盘。最终,高负债导致居民和企业为了还债拼命存钱,而不是消费或投资,进而引发经济衰退。

衰退长久地改变了日本年轻一代的心态,2004年,日本大学生就业率仅为56%,BBC的纪录片《Sexless in Japan》里,日本18到34岁的年轻男性中处男率高达43%,另外有64%的人是单身狗。《低欲望社会》的作者大前研一直截了当的把平成时代的年轻人定义为:

虽然没有“打工人”这样的神来之笔,但日本人民创造了一个更加扎心的词汇——“过劳死(Karoshi)”,与之对应的还有“过劳自杀(Karōjisatsu)”等灵魂词汇。从1990年到2007年,日本民间组织“Karoshi热线网络”每年都会接到400多个求助电话。

地铁站打盹的日本上班族,2017年

更多人的选择是彻底躺平,2016年的日剧《逃避可耻但有用》在中日韩同时大热,完美诠释了“奋斗不一定成功,不奋斗一定很爽”的人生哲理。

相比日本人嘴上过劳死实际在躺平,韩国人民一直以东亚地狱模式NO.1著称。在韩国,也有一个专门的词汇“Gwarosa”(과로사)来形容本国的内卷现状,韩国人年均工作时长一度达到3000小时,足以让当今国内的福报人汗颜。

2011年11月,韩国一位18岁考生捅死了自己的母亲,在房间藏尸8个月,举国哗然。后来的调查结果也让人唏嘘不已:在全国70万考生参加的模考中,该考生排名4000左右,他向母亲慌称自己排在62名。没想到母亲并不满意,并勒令他下次必须考第一名。由于担心母亲去学校核查成绩,考生痛下杀手。

在韩国,首尔大学、高丽大学、延世大学三所顶级高校被称为SKY,踏入SKY,就意味着更好的工作机会、人脉资源甚至是婚恋对象。与之对应,三星每年大约会吸引10万人来应招,但录取率只有5%。光是三星面试培训,在韩国就是门大生意。

韩国驻华大使张夏成曾经写过一本书,名字叫《韩国式资本主义》,但比书名更刺激的是副标题——韩国民众的呐喊:韩国经济发展与我们无关,究竟谁成为受益者?就差直接把“财阀”两个字怼在后面了。

纵观韩国经济史,会发现如今有如过街老鼠的财阀,其实是韩国走向汉江奇迹,跻身亚洲四小龙的重要功臣。在很长一段时间里,韩国财阀的最大特点,便是与青瓦台总统府说不清道不明的关系。

韩国国父李承晚与三星创始人李秉喆的父亲是故交,朴正熙与现代集团的创始人郑周永私交甚笃,刚进监狱的李明博,上台前在现代集团工作了27年。1976年,朴正熙把连续亏损37年的韩国机械交给了金宇中的大宇集团,而金宇中的父亲恰好是朴正熙的恩师。

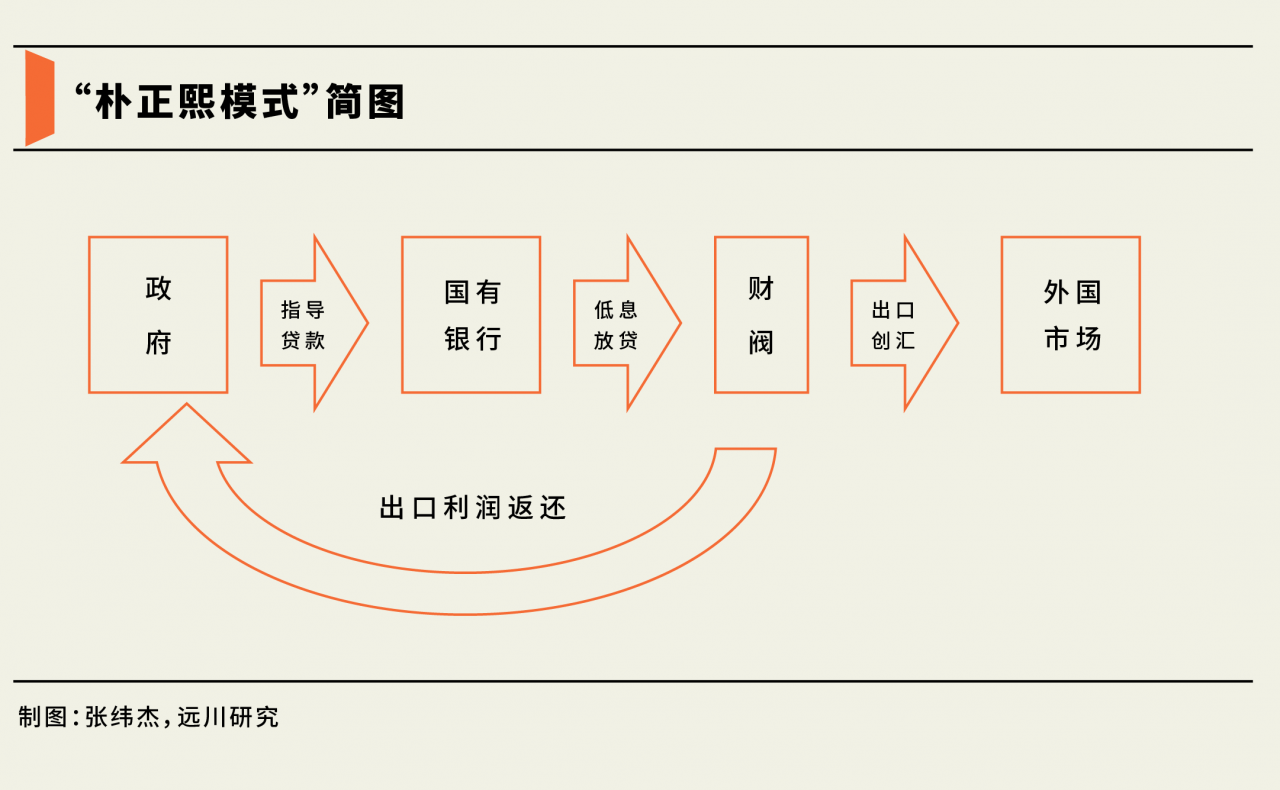

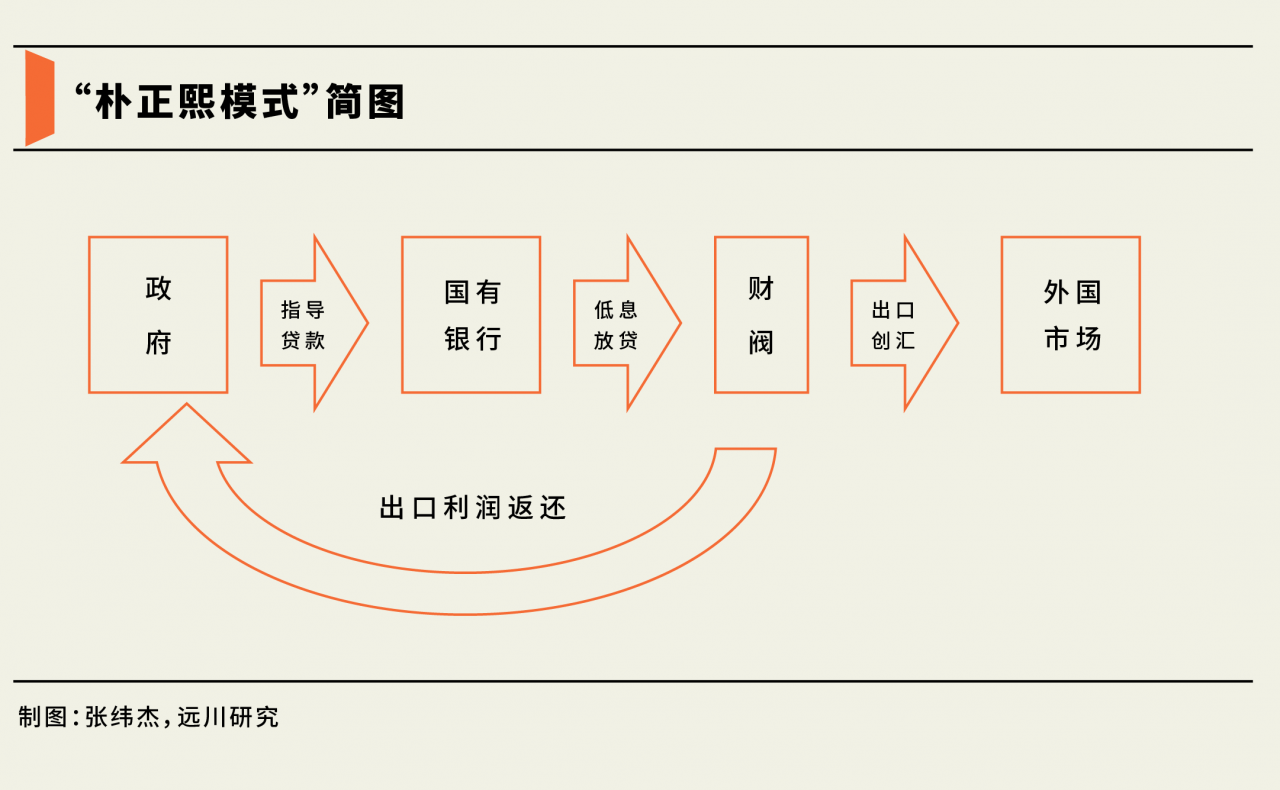

裙带关系成了汉江奇迹的底色,依靠政变上台的朴正熙长期勒令银行向财阀发放低息甚至负利率贷款,谁不听话谁坐牢。拿了贷款的财阀必须扩大生产,完成政府规定的出口任务,否则贷款就会减少。在这种模式下,整个国家变成了一台出口创汇机器。

上世纪60到70年代,韩国年均出口复合增速高达45%。一方面,政府需要财阀带动经济,但另一方面,财阀也得听从政府号令——现代集团的郑周永本不想涉足造船业,但朴正熙笑里藏刀的一句“如果你只是想做些简单的事,我会表示理解[9]”,吓得郑周永直接飞到欧洲找投资。

全斗焕上台后,打着帮助昂山恐怖事件死者家属的旗号,号令财阀捐款。现代和三星都出了15亿韩元,第七大财阀釜山国际只捐了5亿。之后的一次晚宴上,从釜山赶来的会长因大雪迟到,全斗焕拍案离席,随即宣布不再向其提供贷款,数周后,釜山国际因资不抵债宣布破产。

在威权政府的主导下,韩国成为了东亚模式的样板工程。1988年的汉城奥运会也被视为“让世界认识韩国”的绝佳机会。申办阶段,舆论几乎一边倒的站队名古屋,后来举办权尘埃落定,时任韩国体育部部长李世基难掩自豪:“超级大国没有做到的,一个发展中国家做到了,这是多么长国人志气的事[11]!”

汉城奥运会开幕式,1988年

伴随奥运会的举办,韩国人对未来的信心与憧憬也到达了巅峰。BBC一档纪录片中,一位受访者放出豪言:在20世纪末,每个韩国人都能过上和英国中产阶级一样的生活[4]。但事实是,20世纪末的亚洲金融危机彻底摧毁了这幅欣欣向荣的蓝图。

由于政府长期为财阀提供隐性担保,财阀往往只看规模和市占率,不及风险的盲目扩张,如果说三星跨界造车还算可以理解,那么汽车大王起亚搞起家政服务,就难免有些匪夷所思了。这些骚操作的结果,就是居高不下的负债率。

1995年,韩国前30家财阀平均负债率高达428%,而这些债务大多都是外币。到1997年,韩国外债高达2000亿美元,其中短期债务就超过1000亿美元,而外汇储备却只有300亿美元。

当东南亚的危机蔓延到韩国,崩溃变成了时间问题。韩国人民排队捐金一时成为佳话,但以丧失经济主导权为代价换取的国际货币基金组织(IMF)的550亿美元贷款,也被韩国媒体拎出来,与朝鲜半岛沦为殖民地的“国耻日”做对比。

1998年,韩国每个月就有3000家企业倒闭,每天都有4200人失去工作,失业率一度飙升至7%。危机过境,韩国人民损失惨重,而失去了威权政府作为制衡,受了轻伤的大财阀卷土重来,进一步改变了韩国的经济结构。

在那本《韩国式资本主义》中,张夏成这样描述财阀与小企业的关系:韩国的中小企业与大财阀的关系不是竞争关系,而是在现有的韩国经济结构下,不可避免地发展成为大企业的转包企业[7]。他还援引了这样两个数据对比:美国财富排名前100的富人中,70%是当代创业者,而韩国75%的富人都是继承家业[8]。

如今的韩国,前十大财阀贡献了超过80%的GDP,却只提供了5%的就业。而跻身十大财阀的先决条件,便是进入SKY级别的名校。去年,还原韩国家庭对高考绝望性投入的电视剧《SKY Castle》在韩国大火,最后一集的大结局在韩国狂揽23.8%的收视率,击败《请回答1988》创下历史新高。

延世大学社会学专业出身的奉俊昊,用一部《寄生虫》把韩国人民的贫富差距展现得淋漓尽致:富人住山顶配有落地窗的别墅,穷人只能蹲在半地下室,窗户还会沾上流浪汉的尿渍。《纽约时报》对这部电影的评价是“严肃、厚重、优雅”。

有意思的是,《寄生虫》折桂奥斯卡最佳影片,发表获奖感言的却不是导演奉俊昊,而是一位身材不高、略微发福、顶着一头红发的女子。她在众人的欢呼声中来到麦克风前,用一口流利的英文赞美了奉俊昊,感谢了支持电影的影迷,以及她的弟弟。

这个女人名叫李美敬,是《寄生虫》背后的投资方CJ集团的副总裁,她的弟弟叫李在闲,是CJ集团的CEO,姐弟俩联手掌控着价值41亿美元的娱乐帝国。

一个人的成功,需要考虑历史的进程,但一个人的落寞,有时也是历史的进程。

生于1965年的日本作家金子由纪子,在《不被理想束缚的生活》一书中这样描绘:“我们的青春留在了昭和中后期的日本,那是一个芝麻开花节节高的年代。日本经济在那个年代一路向上,人口增加,都市扩大,在国际社会中的地位也日益提高……”

也正如野口悠纪雄当年对欧洲“黄金时代”的调笑,在经济蒸蒸日上、处处高楼平地起的年代里,人们没有理由去想象未来的生活会比当下更糟糕。而当经济增长放缓,贫富差距拉大,“充满希望的未来”成为了奢侈品,打工人应运而生。

2016年,TVBS拍了一部名为《谁偷走了台湾薪水》的纪录片,片中同为企划岗位的父女二人,父亲30岁时就拿到了3万8新台币的薪水,三十年过去,30岁的女儿月薪是3万9新台币,涨势喜人。而当舆论批评这一代人“不敢吃苦”时,女儿的话一针见血:“恐怕是我们连吃苦的机会都没有吧”。

在“东亚模式”的语境下,东亚经济体高度依赖出口贸易,受经济危机的冲击也更为严重,随之产生的,是更加悬殊的心理落差。

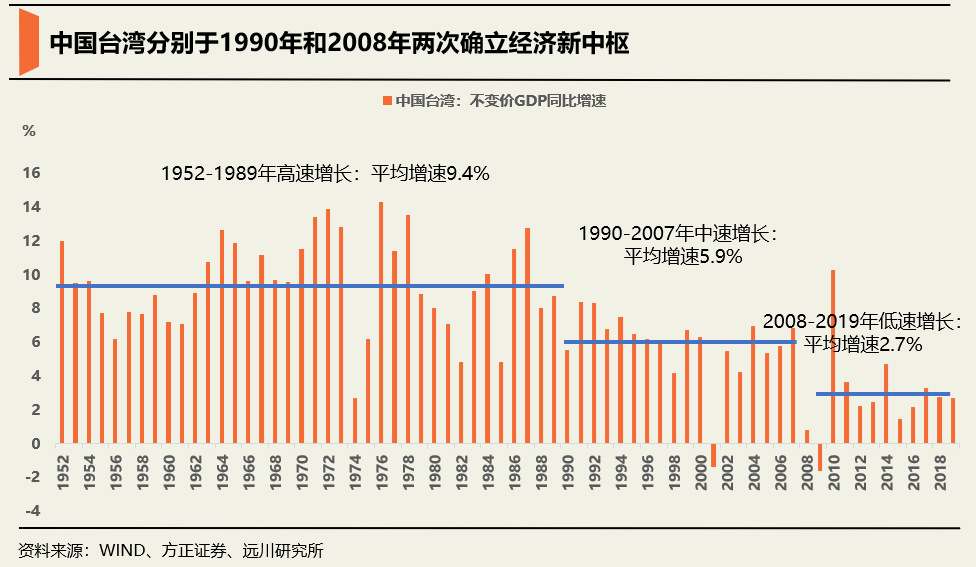

台湾的经济腾飞与日本非常类似:从60年代的纺织工业、70年代的化工业“十大建设”,到80年代以台积电为代表的高新科技产业,在“劳动-资本-技术”的无缝衔接中,台湾经济在这三十年里刷出了平均高达9.4%的增速,岛内建设一派火热。

《广场协议》签订后,台币也迈入疯狂升值阶段,1987年的外汇管制放开进一步推波助澜,大笔热钱奔向股市与楼市。

80年代的尾声,台湾股市上演了一出5年25倍的指数狂飙,狂热时期,寺院僧人都忍不住染指凡尘,开始炒股,“劳动保险署”、“公共住房署”这些政府部门,更是到了下午股市收盘才开始办公[1]。

伴随股市长牛,台北房价也刷出了一波4年5倍的瞩目行情,1989年6月,台北民众发起了抗议高房价的“无壳蜗牛”游行活动,超过5万人倾巢出动,出现了万人夜宿忠孝东路的壮观景象。

1990年,出于日本经济崩盘、台币停止升值、海湾战争等外部原因,加之最大地下钱庄鸿源的倒闭,内忧外患下台湾股市倾泻而下,上演了一场8个月跌去1万点的行为艺术。但台湾经济却在1992年杀了个回马枪,人均GDP破一万美元,成功跨过“中等收入陷阱”。

真正改变台湾经济的,则是两次金融危机:1998年,受亚洲金融危机影响,重仓亚洲的台湾全年贸易总额降幅达到8.9%,是过去40年里最严重的贸易衰退。2008年,席卷全球的金融危机再度重击台湾,曾经辉煌无比的DRAM和面板两大“两兆”产业接连受挫。

随着大陆密集出台液晶面板行业扶持政策,并调动上千亿的资金押注京东方,台资面板厂如今已彻底沦为三流。而在DRAM领域,美韩的三星、海力士、镁光,合计占据市场近95%的份额,几乎已经没有台湾企业什么事了。金融危机后,经济的蛋糕非但没做大,反而还被切走了好几块。

2012年,台湾《30》杂志发布了一组调查数据,台湾30岁左右的年轻人中,占比首位的人生理想,是当小店店长。

“小确幸”自然也是一种精彩的活法,台湾的购买力平价(即PPP)位居四小龙之首,高达5.7万美元。23800新台币(约5500元人民币)的基本薪酬,加之长期处于低位的通胀水平,使得岛内服务业价格非常低廉。大陆游客的各种游记里,“台湾物价低”几乎是共识。

但如果纵观整个台湾经济,会发现“小确幸”的基础,实际上是重工业与科技企业打下的基业,能够给社会持续提供税收、福利和就业。但随着台湾在面板、手机等优势行业挨个被击败,互联网和新能源等新兴行业里的全面缺位,“小确幸”能够维持多久,要打一个问号。

而在生育率新低、资产泡沫、贫富差距等诸多议题中,宝岛也几乎一个没落下。2018年,台湾地区以1.13的生育率坐稳东亚垫底。而在人口密度只有东京和首尔一半的台北,房价收入比却达到32.23,超过首尔的20.67和东京的13.39。也难怪台湾名嘴在节目里热议:明星只有在大陆拍戏,才能回台湾买豪宅。

早在2010年,台当局为了鼓励大家生育,决定用一百万新台币奖金征集一条宣传标语,最终获奖的是一句“孩子,是我们最好的传家宝”。大奖得主是当时32岁的台中市单身女子张芝菁,接受《联合报》采访谈及获奖感受,张芝菁说,“我不敢生孩子,怕养不起。”

在台湾,经历过经济高速增长、年龄60岁往上的居民往往被称作“银世代”,而成长于经济增速放缓时期的年轻人则被叫做“闷世代”。2009年,“银世代”的代表人物郭台铭痛批“闷世代”后生缺乏奋斗精神:“台湾有很多年轻人,以开咖啡厅为满足,这样的想法有些不可思议。”

8年之后,在国务院举办的“中国发展高层论坛2017”上,郭台铭居然调转枪口,痛批大陆的大学生“没有实干精神,不愿意进工厂、上流水线”。那会儿的富士康正被大陆日益上涨的劳动力成本所困扰。演讲结束后,郭董问了在场的工信部部长苗玗一个灵魂问题[28]:

“苗部长,请问有什么政策可以让大学生下工厂?”

20世纪80年代,西方世界对东亚经济腾飞的解读仍以新自由主义为底色,日本政府对此颇有微词。作为世界银行第二大股东,日本豪掷120万美元,请世行专家研究日本模式成功的原因。

1993年,世行出版了针对东亚后发经济体的研究报告,研究对象涵盖日本在内的八个国家和地区,报告标题叫《东亚奇迹》,算是扭扭捏捏的承认了“政府主导经济转型”的益处[1]。

报告发表一年后,美国经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)在《外交杂志》上泼了一盆冷水,称日本并非“经济奇迹的典型”,而亚洲四小虎更是“纸老虎”,与50年代的苏联无异。

"亚洲的繁荣是高投入创造的数量增长,而非效率提升,建立于浮沙之上,迟早会幻灭[2] 。"

1997年,亚洲用一场剧烈的危机和灰飞烟灭的财富验证了克鲁格曼的预言,世界银行适时出版了一份新报告,题为《东亚奇迹的反思》。克鲁格曼则再度出击,称亚洲的增长“主要来自汗水,而非灵感。”

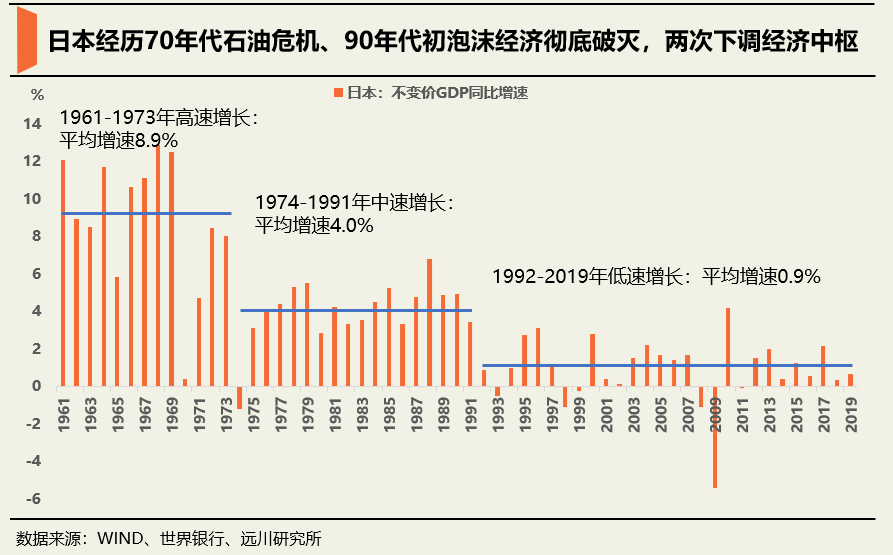

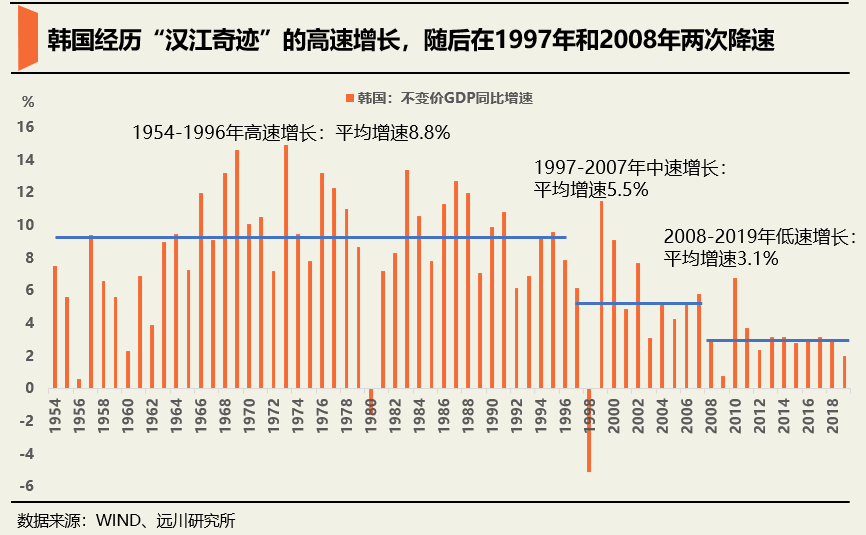

世界银行曾总结过东亚奇迹的共性——强势政府主导型的经济体制;出口导向型的外向经济发展战略;以银行为主的间接融资方式;儒家文化为特征的社会文化;发挥后发优势,实现高速经济增长。而纵观东亚几个主要经济体,会发现它们大多都有两个明显的“经济增速换挡”。

比如韩国:

比如台湾地区:

战后百废待兴、经济高速增长时,全体民众享受了收入的上升、低廉的资产价格、日新月异的基建和节节高升的国际地位。而每一次的增速换挡,往往都意味着无可避免的资产泡沫、逐渐拉大的贫富差距,和难以提振的生育率。在这种背景下,“打工人”横空出世。

一代人享受发展的红利,一代人承受换挡的阵痛。前一代人的汗水换来了奇迹与财富,后一代人的勤劳却没有同等的价值,这也许是“东亚模式”的一种宿命。

1994年,克鲁格曼在研究日本经济时曾夸过中国,称“中国只要生产率水平达到西方的一部分,就会成为一个重要的经济强国”。他乐观的预计,到2010年,中国的GDP将达到美国的82%。表面上看,中国的千禧一代(1985年~1995年出生的人)将充分受益。

福利房、铁饭碗、包分配,是千禧一代依稀的记忆,而筒子楼、蜂窝煤、玉米面也只是父母饭桌上的谈资。2003年杨利伟在太空展示的中国国旗;2008年北京奥运会开幕式上踏夜前行的礼花大脚印;2012年报道中国对全球经济贡献率超30%的新闻联播,这是千禧一代的集体回忆。

当他们走向社会,迎接他们的有前所未有的经济繁荣、焕然一新的城市建设、日益提高的国际地位以及大量“即时满足”的互联网服务;但也有望而生畏的房价、全面蔓延的财富焦虑、资本家的有毒鸡汤、先富人群的凡尔赛式炫耀,以及996和福报的无奈戏谑。

所以所谓的“打工人”,不过是在收入增长难以匹配资产价格涨幅之下,工薪阶层的一种无力自嘲罢了。

今年10月,人类学家项飙接受专访时谈及今年的热门词汇“内卷”,指出:“现在内卷的一个很重要的机制,就是没有退出的机制,不允许你退出。”

项飙进一步解释道:“所谓内卷性,不仅仅是说竞争激烈不激烈的问题,而是说白竞争,明明知道最后的收获也没有什么,大家还是要竞争……如果你退出竞争的话,你有道德压力”,“因为整个社会的稳定,整个社会的所谓发达都是靠这种白热化的竞争维系起来的。”

一个健康的社会,自然应该鼓励努力、勤奋、拼搏的品质。但一个包容的社会,是否也应当允许一个人选择平凡、平庸甚至看起来碌碌无为的一生?

但这几乎是不可能的。2003年,西安长安区文科状元、北京大学中文系毕业生陆步轩摆摊猪肉,引起轩然大波。等到11年后陆步轩靠卖猪肉身价过亿了,才敢回到学校演讲,但面对学弟学妹们他还是像在批斗大会上做检讨:“我给母校丢了脸、抹了黑,我是反面教材。”

15年后,陆步轩的学妹李雪琴回应网友:“念了北大,就不能当废物了吗?”这似乎让人看到了反内卷的希望。但坦白讲,这种话听听就得了,不信你上网查查李雪琴的旗下有多少家公司,或者再看看李雪琴的直播卖货有多起劲,就知道这种话可以用东北腔来回应:可拉倒吧。

鲁迅先生曾将中国历史分为“想做奴隶而不得的时代”和“暂时做稳了奴隶的时代”。按照这种角度,以后年轻人应该会被分为“有资格做废物的人”和“想做废物而不得的人”。

对于后者,“打工人”就是我们的宿命,早点想清楚去搬砖,就能早点儿还得清这个月的花呗。

全文完。感谢您的耐心阅读。

[4] 1964东京奥运会:留下传说的一次奥运会,新世纪周刊

[7] 三星职位成“香饽饽”韩国学生竞相赶考,路透社

[8] 从亚洲“四小龙”兴衰看中国转型方向,长江证券

[10] Seoul1988: Real life in the land of miracles,Simon Winchester

[12] 汉城奥运:国家的拐点展现经济成就和文明,凤凰网

[19] 台湾百万标语女得主:结婚也不敢生,联合早报

[21] The East Asian Miracle : economic growth and public policy, World Bank

[22] The Myth of Asia's Miracle, Paul Krugman

[23] 克鲁格曼:五年内中国经济会遇上“大麻烦”,国际金融报

[24] 从躺赢的60后到负重的00后,中国人口红利已发生巨变,高利民

[25] 王石口述历史:听听朱镕基总理当年怎么谈房地产,封面

[26] Millennial Myths and Realities: Full Report, Ipsos MORI Thinks

[27] 2017四地华人青年翻转力大调查,远见杂志