大岔的群山

去大岔小学其实是个意外。

那天上午,我在武沟九年制学校跟校长聊天。他说他们学校条件简陋,700多个学生里,光父母双方都不在身边的留守儿童,就有160多个。但相比一些村小,还是要好很多。他说武沟乡一些村小只有十几个学生,最小一个村小:

只有两个学生。

临走时我多问了校长一句,那个麻雀学校叫什么。出校门后,我决定去那里看看。

大岔小学在百度地图里是搜不到的。幸好有本地人带路,不知道拐了多少道山沟,终于到了大岔。到达大岔小学时正好中午,杂草丛生的门口挂着一个牌子:

武沟乡大岔小学家长学校。

给我开门的是校长,他叫孟春社。

虽然叫校长,但孟校长其实是个光杆司令。他底下并没有老师,他自己是大岔小学唯一的老师。对于突然造访的陌生人,正在午休的他开始有点懵。了解来意后,他非常热情地带着参观大岔小学。一开场,他就说:

留在这上学的孩子,其实都有特殊情况。

1

武沟乡隶属甘肃镇原县。

镇原县在甘肃和宁夏交界处。这是黄河中游黄土高原的一片沟壑区,平均海拔1500米,人口55万,2019年全县财政总收入3.6亿元,农民年均人收入9000多元。它是中国七年精准扶贫后,全国仅剩的52个贫困县之一。

这里就是中国脱贫攻坚里,最难啃的硬骨头之一。

九月第一周,我跟着中国青少年发展基金会的工作人员一起,去镇原县调研基础教育。干旱贫瘠的镇原至今没有通高速公路和火车。从北京到这,得坐一个半小时飞机到甘肃庆阳西峰机场;再从西峰机场坐一个半小时的车到镇原县。

要去武沟乡,还得从县城租车,穿过陇东支离破碎的沟沟壑壑,走一个半小时的盘山路,才能抵达。

大岔,还在武沟乡再往西十几公里的山里。

大岔小学的确是个麻雀小学,只有一个草长了一尺多高的小操场,魔幻般地立了两个篮球架。操场旁边是两栋平房,平房有4个房间,两间教室,两间办公室。

大岔小学操场

孟老师推开了其中一个教室门。教室中央,三张旧桌子并排放,上面标着“县人大常委会捐赠”的字样;教室侧面,也摆了一排桌子,上面放着孩子们的作业,孟老师把孩子们的作业本用牛皮纸包好,并在上面用毛笔写上他们名字,整齐摆在桌子上;教室最后面,还有两个破旧的呼啦圈。

那一排桌子上,是三个正做作业的学生。他们是二年级学生都都、五年级学生咏梅和百毅。

武沟乡校长说的其实不完全对——这里还有三个学生。

孩子们在教室里写作业

2

孟老师今年44岁,也是武沟乡人。他平时穿着黑色夹克和西裤,戴着一副眼镜,斯斯文文,和一般乡村老师的样子不太一样。

大岔之前,他在乡里做了十年的语文老师。2015年,由于大岔小学一个年轻老师临时调离回乡,他在学期中间来到大岔小学任教。这一呆,就是五年。

大岔总共有5个自然村,200户人家,前年才通水泥路。每户按平均十几亩玉米地来算,人均月收入大概四五百块钱。单靠种地,肯定是没法维持生活的。主要劳动力大部分都在外面打工,春节才能回来。

孟老师刚来大岔小学时,这里还有14名学生,4个老师。五年过去,因为条件实在太艰苦,路也不好走,其他三个老师都陆续申请调去了乡里的学校。稍微有能力一点的家庭,也都把孩子转到乡里的学校去了。最后,大岔小学就只剩下孟老师和三个学生了:

他们有点像留守师生。

百毅是被收养的,他只有父亲,家庭经济困难,住在窑洞里,穿着露着脚趾头的布鞋,腼腆一望可知,字却写的清秀漂亮。

这种家庭,在镇原县有很多。县里一位扶贫干部跟我说,他去年统计过一个典型的村子,73个20岁到30岁的未婚年轻人里,男性有60个,女性有13个;30岁以上未婚的,几乎就都是男的了。他自己对口扶贫的一个家庭:

只有祖孙三代,且三代都没有血缘关系。

咏梅家没有男丁,爷爷脑梗,家里三个孩子两个残疾,她自己也是右耳先天畸形失聪,面对外人时,她从不撩起她的头发。

都都家里兄弟姐妹七个人,都在上学。他父亲没有固定工作,家庭负担重,经济困难。

因为只有孟老师一个人,所以平时所有的课,都是他教。从语文、数学、英语,再到科学、美术、音乐和体育。孟老师像家人一样陪伴着3个学生的成长,他基本都住在学校,一周只回家一两趟。放学后没有人的寂寞夜晚,他会在自己的快手账号上分享他与学生们的日常生活。

这种生活特别难熬。我问过孟校长想没想过离开这里,他说也想过,但大岔这种地方,年轻的老师不愿意来,年老的老师教不了英语,也不懂电脑。他说:

希望陪到这三个孩子都离开,到更大的学校读书。

我问他有什么困难,他说需要两点,第一是教育技术支持,现在全乡都在用电子白板;第二是想给孩子提供质量好一点的衣服。他说,你可能想象不到他们家庭的困难。

都都家里是500块钱都拿不出来的。

3

十几年前,也是非典肆虐的夏天,我在电视上看过甘肃武威一所小学发生的故事。

这个故事讲在双城这个西北偏远小镇上,一所小学里发生的集体自杀事件。一个六年级女孩苗苗被一个男生摸了胸部,后来这件事在同学中传播开来,这给小小年纪的苗苗造成了很大心理压力。最终,她选择在2003年5月19日这一天,用服毒自杀的方式,结束自己13岁的生命。

几天之内,4个她身边的年纪相仿的好朋友,用刀片在自己的手臂上或是桌子上刻下 “勿忘5·19”后,也陆续服毒。庆幸的是,这四个孩子因为抢救及时,活了下来。

这个故事很残酷。我至今依然记得其中的一个事实:这5个自杀或者试图自杀的孩子里,有4个是留守儿童。缺乏陪伴与理解,孤独与偏执是他们的日常。

这17年里,留守儿童这个词越来越频繁地出现在我们的视野中。很多孩子的的命运,或许在父母离开农村那天,就被限定了。

镇原县在陇东,距离双城600公里之外。这些天,我跟着中国青少年发展基金会的工作人员一起,走访了很多乡村中小学,看到了乡村学校和边陲山区里孩子们的生活现状。

这些天,我们惊喜于国家扶贫力度之大,基层干部们的忘我投入,不仅让这个贫困县的不少贫困户真正走出了祖祖辈辈的困境,也让这个教育大县的孩子得到了更好的教育机会。

武沟九年制学校教学楼前

受惠于国家级的教育扶贫政策,及30年前开始的希望工程等社会公益活动,孩子的学习环境已经发生了很大变化。不少学校不再需要在漏风漏雨的教室里上课,也能跟城里学校一样,能看着白板听老师讲课;除了文化课之外,他们也有体育课、音乐课和书法课。

绝对的困难家庭越来越少了。

马渠乡9年制学校8年级学生雪玲,家里只有爷爷拉扯她和比她大一岁的哥哥。因为情况特殊,县里的精准帮扶干部每个月都会去家里看爷孙3人几次,解决他们的实际问题。

武沟乡九年制学校3年级学生佩佩,无论刮风下雨,每天都要步行30分钟往返于学校,晚上回家还要给几年前查出胃癌的妈妈做饭。但在老师们的悉心关爱下,佩佩看起来依然活泼、开朗。

不过这些孩子在成长过程中,还会遇到的新的问题——他们既缺乏先进的设施、设备,也缺乏家长的陪伴和关心。一些更偏僻的麻雀小学,里面的孩子跟他们的学校一样孤独、弱小,贫困。比如大岔小学里最小的孩子都都,一下课,他只能一个人在操场上,自己跟自己说话,自言自语。

他们的未来,可能是走出大山继续读书,但更可能的是,会重复父辈的命运。但一些人仍在默默地努力着,至少孟老师这样的,还在坚持。

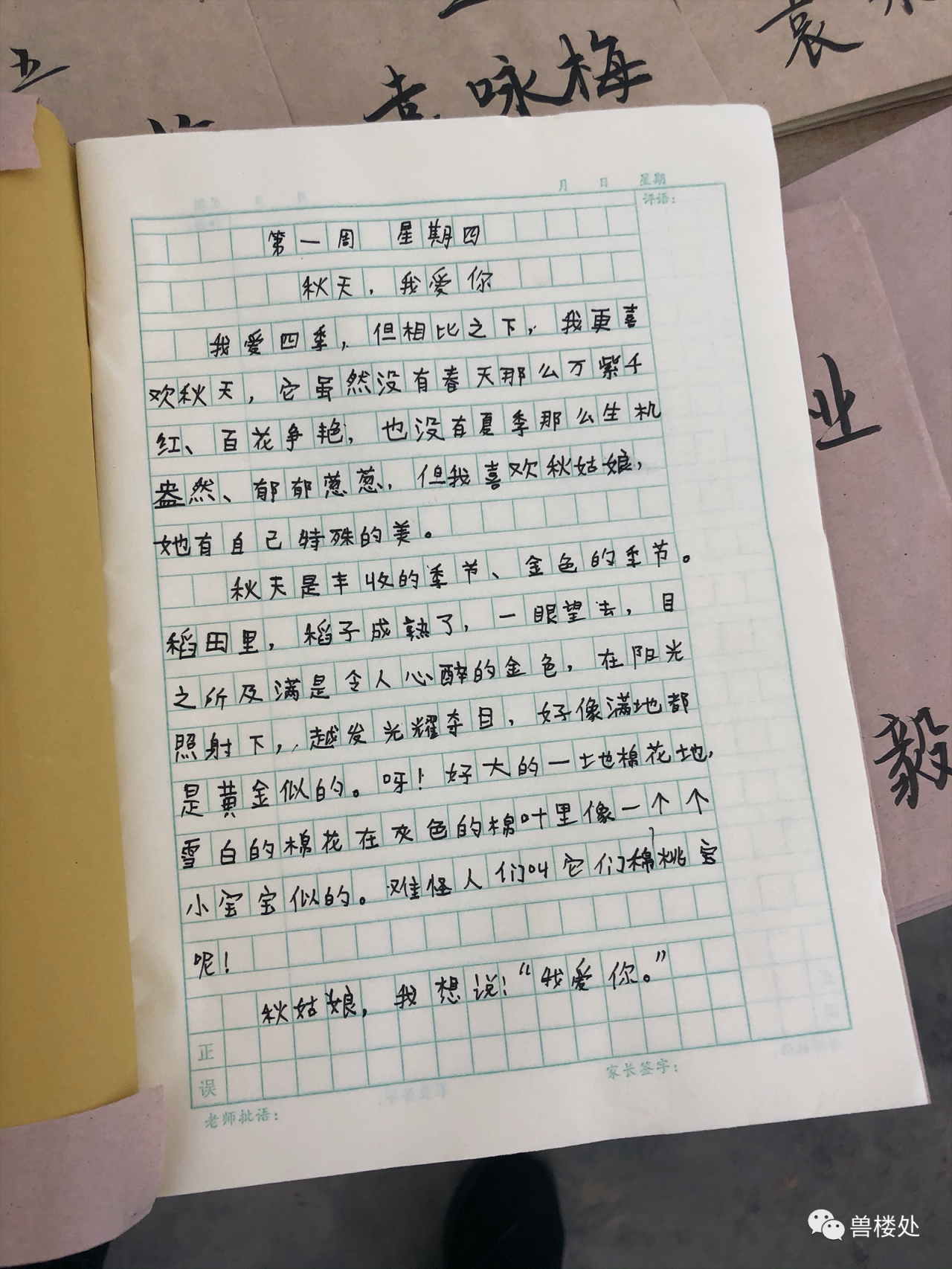

我翻过百毅写的周记,今年开学他的第一篇周记,写的是秋天。标题叫《秋天,我爱你》。

百毅周记原文

他在周记里说:我爱四季,但相比之下,我更喜欢秋天,它虽然没有春天那么万紫千红,百花争艳,也没有夏季那么生机盎然,郁郁葱葱,但我更喜欢秋姑娘,她有自己特殊的美。

离开大岔时天已黄昏。阳光洒在了大岔山上,一地金色。就像百毅的笔下,世界依然是金色的,就算其中掺了一些灰。

针对农村的发展和青少年实际需求的变化,中国青基会和省级青基会也在不断不断推出各种帮扶计划,比如快乐阅读、快乐体育、教师培训、易地扶贫搬迁安置区青少年帮扶等。

一方面为学生提供直接帮扶,改善学习生活条件,为他们提供新助力,播种新希望;另一方面对老师进行培训,精准有效的为学校师生服务,帮助困难学生改善学习条件,让留守儿童与外出务工的父母能够及时得到沟通,改善留守儿童心理健康问题。

今年99公益日,兽楼处积极参与中国青基会发起的“团团帮你实现微心愿”项目,帮助包括庆阳县在内的52个贫困县的孩子们,买几个电子白板,建一个操场,添些篮球,增加一套完整的校园厨房设备。

他们的心愿很小很小,他们的未来却很大很大。希望大家能够一起,帮助他们。