01

上午的时候,在高铁上刷抖音,看到郑州一女的,在商场假扮孟婆,卖孟婆汤走红的视频。

所谓孟婆茶,在中国的鬼神传说里,人死之后,要经过奈何桥,在上桥之前,要喝孟婆煮的茶,才能忘记在今世的记忆,才能过桥,到阴间,经过轮回之后,再投胎阳世,重新为人。

有的人,如果在今世还能记得前世的事情,那就是没喝足孟婆茶,前世的记忆没有完全去掉。

换成现在时髦的说法,就是格式化不彻底。

孟婆的形象,显然是不可能好看。所以,是鸡皮鹤发,很阴森恐怖的。

杨绛有本书,叫《将饮茶》,一则理解为日本文化里的茶寿,108岁,因为茶字可以拆为108,也可以理解为要喝孟婆茶。

文艺青年喜欢一种叫彼岸花的花,据说,在奈何桥边,忘忧川两岸,开满了这种花。所以这种花又叫忘忧花。

我曾经见过这种花,据说这种花喜欢磷,所以特别适合在坟地生长。因为过去的人死后土葬,人体骨骼里的磷,方便这种花吸收。所以长得好,花开得好。

过去林地里的鬼火,其实就是磷在燃烧。

所以,迷信的人是不会在家里摆插这种彼岸花的。

很多活着的人抢着去喝孟婆茶,除了好奇之外,我总觉得这事怪怪的。尤其是在现在的世道。

02

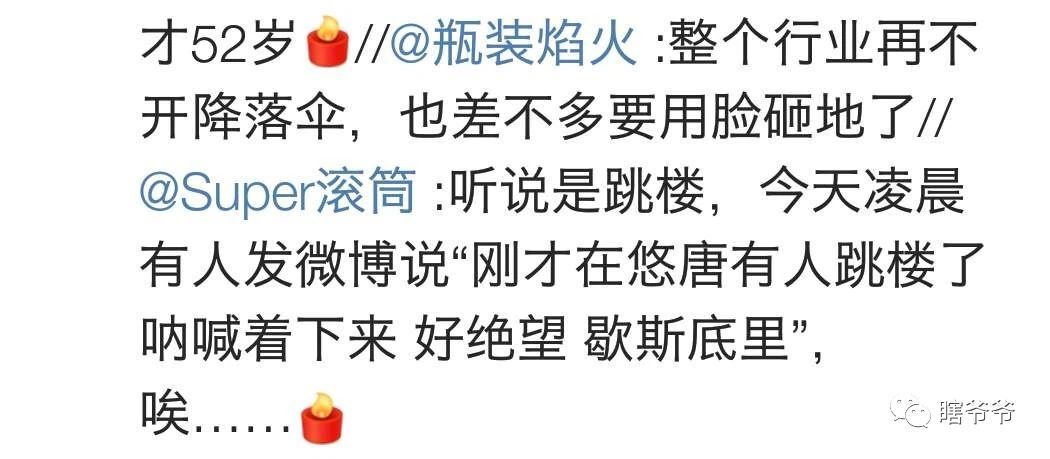

下午的时候,在办公室,看到微博上说,博纳影业的副总裁黄巍去世,52岁。

然后看到有人说,是跳楼自杀。

我不认识黄巍,也不知道他去世的确切原因。但电影业从疫情爆发以来的惨状,我是有所耳闻的。

52岁的年纪,很惨了。

时代的一粒灰,落在一个人身上,或者落在一个行业身上,都是一座山。会压得人喘不过气来。会压死很多人。

03

有人问我,最近为什么更新少了?

因为不想说话。

因为想说的话,不能说;能说的话,不想说,不愿意说。或者最起码不适合我说。

那些愤世嫉俗的话,调侃的话,风凉话,让人觉得我low,让我觉得自己很无力。

不想让人觉得自己是个不合时宜的人,但又不会去刻意讨好这个世道。

所以,只能闭口不言,只能沉默。

我曾经以为,这可能是我在这个世界上唯一的呼吸的出口了。如果连这个出口都没有,我只能选择更沉默。

在人类所有的悲哀之中,最讨厌的莫过于一个人知道得很多,却又对这些无能为力。

04

在微博上读过一段话:

什么叫世事难料。去年还是美国就业市场最热的时候。各种需求让专业人士各种底气的跳槽。转眼一个谁都没料到的疫情席卷世界, 大量专业人士也不得不暂时离开岗位。虽说美国有很好的疫情补贴支持,收入不会比工作差多少。疫情过去,一般也都会回原公司工作,但这对专业人士的心理打击太大了。和公司的那层关系原来是那么脆弱。而被临时休假的人面对其他员工,意味着自己是属于可有可无的选择。这对一个集体的归属感的打击是非常大的。

不过人生就是无常。人谦卑的一点就是明白,人的力量有限,要接受命运的起伏。

这样就会有一个很好的心态,不强求世界按照我们的希望来。

对金钱,对名利,对漫天的蝗虫都可以有一份淡然,这些都是世界本身的运转规律。

我记得看黑客帝国时,一个哲学意义深刻的地方,就是,那些人和事的存在和发生都是自有其道理的。

以前对宿命的解读很消极。现在觉得,在积极进取的人生中,保持一份超然的宿命,是一种很积极的人生态度。

05

1974年,《巴黎评论》的采访者问奥登:

“你的诗歌曾获得的最好的赞美是什么?”

奥登讲了个故事,他说:

“它是以一种最不寻常的方式到来的。我的一个朋友,多罗茜·戴伊,因参加了一次示威活动,被关进了位于第六大道和八号街的女子监狱里。有个星期的礼拜天,在这个地方,女孩们排着队去洗淋浴。一群人被一个声音所趋引着,一个妓女,高声念诵:‘数以百计的人没有爱也可以苟活,但没人可以离开水……’,那是我刚刚发表在《纽约客》的一首诗里的句子啊。当我听到这个,我知道我没有白写。”

06

我在许多时候都会保持沉默,也经常会丧失表达欲。

我会觉得向别人解释会显得十分费力,甚至会觉得这就是彻头彻尾的徒劳。我从不会刻意去表明自己的立场,也不去评判对于错,因为我觉得对与错最近明白的很重要的一点,就是要学会放过自己,不要什么压力都抗,什么苦都咽。如果现在所承受的东西让你难以呼吸,让你丧失自信,那就适当放放手,停下来休息一会。你得在乎自己的感受,活得太用力会把自己折断。意义其实不大,每个道理与逻辑存在的背后都有一个矛盾体。我还是觉得应该具体情况具体分析,从各个角度出发,从每个立场起步,而不是一个答案,一个结果。

我还是很认同这句话:未知全貌,不予评价;三观不同,就互相尊重。

上面这段话是读来的。感觉基本上是我心里想说的话。

郭德纲说不是所有的虫子都能变成蝴蝶。因为有的虫子是它娘的蛆。

萤火虫是无法理解月光的,蜉蝣也无法理解第二天的清晨。在所有的告别里,我还是最喜欢明天见。

那种选择决绝的死的人,如果有期望,所谓的期望可能就是来生相见。但有没有来生,我们不知道。而且,即便有来生,我们也未必能再相见啊。

所以,在所有的告别里,我还是希望明天见。