文 | 正义必胜

如果没有这次席卷全球的新冠疫情,此时由刘亦菲主演的《花木兰》想必早已登陆院线,而笔者也应该早已看完这部电影,并慢慢品味其中的种种细节。但因为疫情的出现和其全球性的蔓延,《花木兰》先延期后撤档,再次正式上映可能要到夏天了。

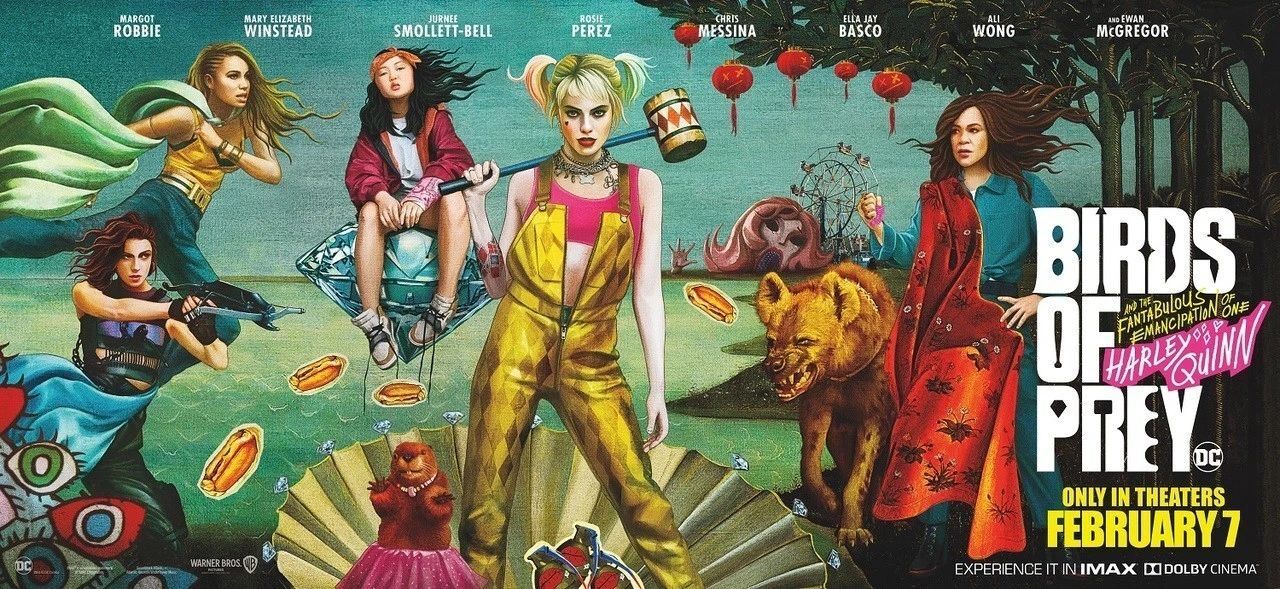

(不知道为什么,笔者比较喜欢这一版海报)

不过,虽然电影已经撤档,因为其前期铺天盖地的宣发和大量相关信息的披露,已经可以推测出电影的基本故事情节与想要表达的主旨。这就给了笔者将其作为一个素材纳入更广阔的视域中对其进行包括政治角度在内的分析解读的可能性。

可能有一些读者会认为,文艺与政治无关,分析文艺作品中的政治内涵是“过度解读”。对此笔者只能说,如果《花木兰》没有插入一个化着傅满洲味道妆容的士兵角色以回应好莱坞仍在持续的“METOO”运动的话,这种认为还不至于显得那么不谙世事。至于傅满洲是何许人也,将其概括为“中国来的莫里亚蒂教授”绝对是不过分的,莫里亚蒂是谁?是西方文学中“超级反派”的鼻祖。

将文艺作品作为宣传政治主张的载体,自壁画出现的时代就已经开始,随着人类文明的发展,其表现的技巧也愈加高超,经历了形式上从直白到隐晦,内容上从单一到复杂的过程。一些被认为“不带政治立场”的电影,其实不过是因为特别符合观影者的政治立场,因而被视作理所当然,才不被认为带有政治色彩而已。(即使电影正式上映后证明笔者有幸分析错了,届时也很乐意再写一篇文来修正自己的谬误)

从现有的信息看,《花木兰》与2019年上映的《惊奇队长》在核心寓意上差别不大,都是通过讲述一个杰出女性认识自身力量并得到他人认可的传奇故事,阐述“女性可以掌控力量,可以变得强大,可以承担责任,可以获得荣耀”这一主题,并用电影情节传播这样一种观念:获得力量的女性不仅可以保家卫国,还可以拯救世界。也正因为如此,一些人早早地将这两部电影与近些年上映的“女权主义”电影划入同类,而从《惊奇队长》选择在2019年3月8日“国际劳动妇女节”上映这天看,这种划分并非没有道理。

但这类电影对于一些核心问题的处理与表达方式,却令笔者觉得这种“女权主义”可能缺少普遍性的意义,因为在这类电影中,女性之所以获得力量,往往是缘于某种本人无法加以控制的偶然的事物,无论是宙斯后裔的天生神力,出生于一个没有男丁的战士家族又恰逢一位慈祥的父亲,还是生于美国中产家庭和宇宙魔方的莫测力量,都是本人完全无法左右的。

这种故事安排虽然基本遵循了原著的精神与历史传说的原貌,可如果从另一个角度来看,这种原貌本身却存在着一种并不被所有人接受的逻辑:女性的强大皆得益于偶然,只有偶然地出生在一个特别的家庭中的女性,才可以追求强大。

这种逻辑并非空穴来风,而是人类社会长期存在的现实,电影也只是将其如实呈现而已。但恰恰是这种如实呈现,才令笔者注意到,当下的主流女权影视作品所试图宣传的“女权主义”对全世界的女性来说并不是普适性的,而是一种特殊的、仅适用于少数人的,有着明显的父权味道的主张,虽然不否认女主人公本身的奋斗与努力,但她们奋斗的起点,无一不建立在一个可以为她们提供机会与力量的家族上,而她们奋斗的终点,往往也是“likea man”——像男人一样挥拳舞剑。

笔者并不是反对女性挥拳舞剑,但笔者认为“likeaman”在某种程度上就是将带有强烈男性色彩的暴力活动置于首要位置,这其实是一种崇拜强势的慕强心态的反映。

自人类社会由母系社会过渡到父系社会,父权制(一些人称男权制,但父与男其实并不相同)成为人类社会的普遍制度,社会中的个人的地位,与其父亲的社会地位建立了极为密切的联系。帝王的女儿贵为公主,农奴的女儿还是农奴,女性所能够获得的一切机会与资源,几乎全部取决于父亲在社会中的地位。

如果戴安娜不是天神宙斯之子,她就没有击败阿瑞斯的办法(至少电影中没有给出);如果花木兰不是花舟的女儿,那么她也许不会得到武艺方面的训练,从而大显身手;如果卡罗尔不是生于美国中产家庭,从小有无数的机会尝试各种体育项目并获得足够的营养和治疗,那么她不可能成为飞行员,自然也就无法获得宇宙魔方的力量。

这些电影表面上是宣扬女权,实际上却是对父权现实的肯定与接受,其主张可以概括为在不改变现有的社会结构的前提下,为上层阶级的女性个人谋求更多的机会和更大的权利。这种主张的受益者,必然是全球女性中的极少数。如果一种主张只有极少数女性可以受益,对大多数女性受到的压迫却加以承认,甚至还在这种承认上牟取利益,又如何将其称之为“女权”呢?不过是利己罢了。

因此,这种“利己女权主义”也经常在实践中成为个别女性为个人牟利的工具。前不久,某好莱坞女星主演并担任制片人的电影上映,该片主打女星本人的经典影视形象和“女权主义”的政治正确噱头,结果却因强化刻板印象、内容空洞无物而遭遇票房惨败。

虽然这部电影以惨败告终,但类似的女星使用政治正确标签来游说投资人投拍电影为自身牟利的行为,在影视圈并不罕见。如果屏蔽当事人的性别,会发现这样的行动不过是随处可见的投机而已,但却因为“性别滤镜”的存在,而被赋予了不该有的赞誉或诋毁,尤其是当这种诋毁令“女权主义”也受到牵连的时候。

(自比维纳斯?别人都是陪衬?)

当然,有鉴于不孤立的社会现象都有深层次的社会原因这一定律,“利己女权主义”的存在自然也有其原因。当业已远去的大时代所建立的以经济地位为区分标准的“无产阶级与资产阶级”的基本认同被到来的小时代所粉碎,人们又不得不开始用“男人”“女人”这种生理区别来认识世界并决定在世界中的生存策略。

但对于已经发展出高度复杂的社会体系的人类来说,性别差异根本无法对现实世界进行完整描述,社会体系与性别的共同影响将整个人类社会割裂为六倍数的复数群体,并不断随着上层建筑的复杂化而继续分裂。最终造成的结果,是分化的社会成员们利益诉求的交叉点变得极为稀少,以至于社会成员们团结起来争取利益的可能性大大降低,以自我为中心的利益思考方式占据了统治性的地位,这就是“利己女权主义”诞生的物质基础。

如果对这种思想有一定了解就能够发现,“利己女权主义”的核心其实是“利己”,只不过因为“我”恰好是女性,才套上了“女权主义”的外衣。

这也就不难理解为什么“利己女权主义”的理由与名义千千万万,在实际行动中却很难让人觉得带有某种进步意义,反倒是带有浓重的市侩味道。因为究其根源,这只是个体的利己行为罢了,在一个以利己行为为基础的社会中,不论男女,利己行为的存在自然是普遍的,只不过外衣各不相同。

例如,笔者看到一些抨击“利己女权主义”的视频,视频中的男子强调自己每天辛苦上班,回家以后却得不到被“利己女权主义”影响的女友或妻子的体谅,反而被嘲讽“没本事,挣不到钱”,以至于最后愤愤不平的大骂某平台上名为王某某的“导师”。

初看视频时,笔者也认为责任在这位“导师”身上,但经过一番思索之后发现:如果不是因为大多数男子出于保护自己的利己动机,不敢去向老板要求加薪和保证休息时间,他们会陷入辛苦上班却挣不到钱的窘境中么?他们希望女方体谅的是自己的辛苦,还是不敢夺回自己权利的懦弱呢?

当然,一些人可能会辩驳说自己势单力孤,无力改变现实,这就又回到了前文提到的问题:分化的社会成员们利益诉求的交叉点变得极为稀少,以至于社会成员们团结起来争取利益的可能性大大降低了。

不过,虽然追求利己在一个以利己为基础的社会中不能说错,但最终能够获取多少个人利益,很大程度上取决于自身在社会体系中所处的位置,以及基于自身的社会位置所采取的策略,如果对其没有清晰的认识,进而采取了错误的策略,那么结局可能并不为人所乐见。

也是出于这种认识,令笔者突然想到了另一部以女性为主角的电影,只是这部电影的女主人公没有出身于显赫的家庭,没有神力的赐福,也没有遇到能令她摆脱桎梏的机缘,她用肉体凡胎在世界中生存,虽然努力向上却始终被困死井底,最终走过了悲苦的一生,这个人就是鲁迅笔下的经典人物——祥林嫂。

最早听到祥林嫂的故事,是在笔者的学生时代,当时在课文《祝福》中看到祥林嫂这个人物,笔者对她的悲苦一生并没有什么实际的感觉。那时的笔者觉得,祥林嫂是一个“咎由自取”的人,她“我真傻,真的”的絮絮叨叨才是令其在最后冻毙于风雪的根本原因所在。但在笔者有了一些阅历之后,才发现这不过是另一种年少轻狂的表现,出身底层的祥林嫂一直在努力改变自己的人生,只是一切的尝试都失败了。

祥林嫂是一个身处社会底层的农村劳动妇女,属于典型的被统治阶级。最初的她,有着健康的身体和努力的意志,她“似乎闲着就无聊,又有力,简直抵得过一个男子”。可祥林嫂的努力却换不来公正的回报,在婆婆的眼里她是换聘礼的商品,在鲁四婶的眼里不过是一个好用的奴婢,在鲁老爷的眼里则是一个不洁的寡妇。

祥林嫂并不是没有试图改变这一切,她逃出婆家到鲁镇做工,给土地庙捐门槛免除“罪孽”,但所有的努力最终都被证明无法改变她的境遇,当她转而去求助书中的第一人称,一个新知识分子,希望“我”能给予她生的希望的时候,却因为“我”对以鲁老爷、鲁四婶、婆婆为代表的统治秩序的胆怯与退让,令祥林嫂的愿望最终还是落空了,此时的她除了死已经没有任何选择了。

鲁迅先生通过祥林嫂的故事所发出的呐喊似乎蕴含着某种超越时空的力量,他将昨日的历史以文学的形式保留下来,并告知我们一个需要时刻铭记的结论:

在不改变旧有的社会结构的前提下,为绝大多数被压迫的女性谋求更多的机会和更大的权利,是完全不可能的。这种愿望与怀有这种愿望的人一定会被现有的社会结构压垮,并在其豪横的力量中被彻底撕碎。

祥林嫂再努力,也不可能凭借努力变成鲁四婶,因为对她的命运起决定作用的是她出身的阶级,她所在的家庭,不是个人的努力与贡献。而她的出身决定了她没有自由选择的权利,更没有荣耀,只有无法逃离的命运。

笔者在此并不是想否定花木兰的进步意义与其所代表的女性觉醒意识,只是试图呈现这样一个事实:以花木兰和以祥林嫂为代表的两种阶级的女性在权利的诉求上有着巨大的差别,在某些情况下甚至还存在冲突。

像花木兰这样出身的女性,并不缺乏获得能力与资本的机缘,因此她们所希望的,是获得更多参与到统治阶级的活动中的机会,甚至成为主导者。从人类的历史看,这样的事例并不鲜见,东西方的历史中,从来不乏真实的与虚构的出身统治阶级的女性崭露头脚甚至获取最高权力的例子。

但历史的事实也证明,这种统治者的性别转换并不能给广大被统治阶级的女性带来多少益处。其原因在于,是现有的统治秩序令她们成为了统治阶级中的一部分,因此她们对于现有的统治秩序是承认而非反对,接受而非反抗,承继而非颠覆。

因此,她们的诉求不会以颠覆当前的统治秩序为前提,经常只是要求统治阶级内部的权力分配可以在性别上一视同仁,不论男女都可以得到一样数量的机会。

就好像某“贵族女性”,没有同为女性的保姆伺候她们,她们便觉得自己的自由受到了侵害,她们的所谓自由其实是奴役其他女性的自由。

可是像祥林嫂这样出身于被统治阶级的女性,不仅缺乏获得能力与资本的机缘,连走出家门的机会都是极度缺乏的。因此,祥林嫂们所需要的,不仅是参与到统治阶级活动中的机会,更需要获得能力与资本的机缘,因为只有获得能力与资本,祥林嫂们才可能抓住机会,改变其居于底层的命运。否则,即使某一天机会摆在眼前,她们也无法抓住机会,只会在彷徨与无助中失去一切。

但这样的诉求,无疑会完全颠覆现有的统治秩序,将向上的机会与机缘从统治阶级的垄断中扩散到社会中原本的最底层,对于任何阶级社会来说,都是令统治阶级难以容忍的,这样颠覆统治秩序的诉求,其实已经超出了“女权主义”的范畴了。也就是说,以祥林嫂为代表的广大被统治阶级女性的解放诉求,因为与旧有的统治秩序完全冲突,是无法单纯通过发展“女权主义”来达成,必须要彻底颠覆旧有的统治秩序才可能实现。

这样“颠覆旧有统治秩序”的机会,在资本主义诞生前是不曾存在过的,即使在资本主义诞生后,也是稍纵即逝,只有很少的国家踏上过这条解放的道路。到了今天,更少的国家才留有这“荒谬年代”的遗产,而这仅存的遗产也正在不断消逝。

虽然曾经的解放之路被亵渎的现实令人沮丧,但她毕竟曾经存在过,并确实地帮助了数个国家中的女性一度改变了自身屈从的命运,直到今天还留有遗产。虽然这遗产在逐渐消逝,虽然因为这条道路充满艰辛、遍布险阻,甚至无法单纯依靠祥林嫂们到达终点,但记录下这条道路曾经的荣耀的文艺作品却存留于世,其中也不乏一些优秀的影视作品。

在《杜鹃山》中柯湘“从矿工子女到解放者”和《红色娘子军》中吴琼花的“从奴婢到红军战士”的故事中所表现出的,是对一些人来说不曾设想的道路,是“祥林嫂”们觉醒后与觉醒的阿Q们团结起来,打破枷锁、打破奴役、砸烂旧秩序、建立新世界的道路。

这条道路如果由祥林嫂们在疾风骤雨中独行,那么注定是不会成功的,但这条道路原本就不应该由祥林嫂们独自上路,祥林嫂们的同行者,应该还有阿Q、孔乙己,以及活着的夏瑜们,这样的故事鲁迅先生不曾写,但这样的故事,也许恰恰是鲁迅先生最希望发生在现实中的。

人类的历史曾雄辩地证明,这条道路并不是什么乌托邦,她曾经实实在在地帮助了一个国家的绝大多数女性改变了自身的命运,并一度站上了这个国家的前台。等待与潜移默化就是坐以待毙的同义词,只有拿起武器朝着正确的方向扣下扳机,才是唯一正确的答案。

记得那答案的光芒与温暖的人,便注定会努力去追寻她,直到炬火熄窒,薪火无传,地球上最后一个革命者走向生命的终点,都不一定是故事的结束,待炬火重燃,又是新的起点。

向前进,向前进,

战士的责任重,

妇女的冤仇深。

古有花木兰替父去从军,

今有娘子军扛枪为人民。

向前进,向前进,

战士的责任重,妇女的冤仇深。

共产主义真,

党是领路人,

奴隶得翻身,

奴隶得翻身。

——《红色娘子军军歌》

作者简介

正义必胜 / 闲云野鹤

沉迷历史,窥伺全域,草莽白丁一枚

36 人喜欢