文 | 刘梦龙

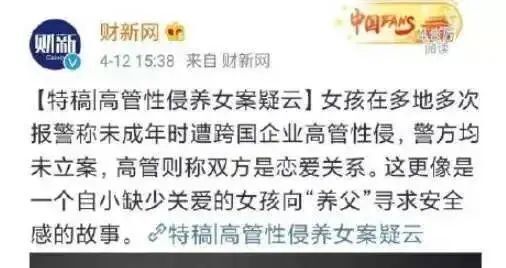

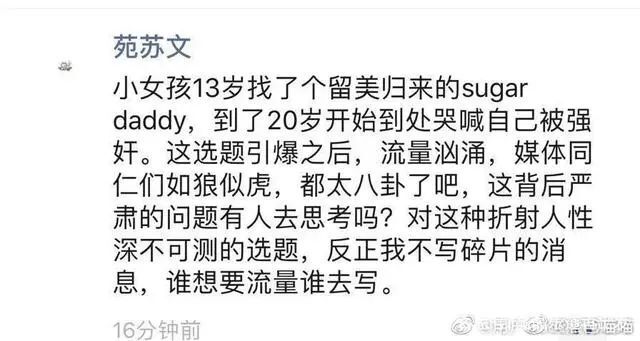

鲍案的情形我不多说,以传统而言,这是倒逆人伦,以当代的文明价值观而言,践踏了底线,这样一个案子无论在东西方都只能被全社会唾弃。而财新的报道不仅仅是为当事人开脱,就差喊出小贱人不识抬举,大老爷冤枉了。无论是对新冠疫情早期的集中式报道,还是对鲍案的独特视角,实际上都体现了财新的突出特点,它是一个走狗化的传媒。

走狗本质上是工具化,但走狗是带有自觉性的工具。从利害关系来说,走狗的所作所为不一定符合自己的利益,但作为走狗是没有立场的,以主人的立场为立场并充作先锋。多年劣化和逆向淘汰之后,反体制的传媒急先锋最终趋向于走狗化。他们彻底放弃了作为棋手的自我期许(他们本来就不配),也因此不再关心自己所谓的形象,转而用更直接也更低的姿态来获得主人的认可并生存下去。

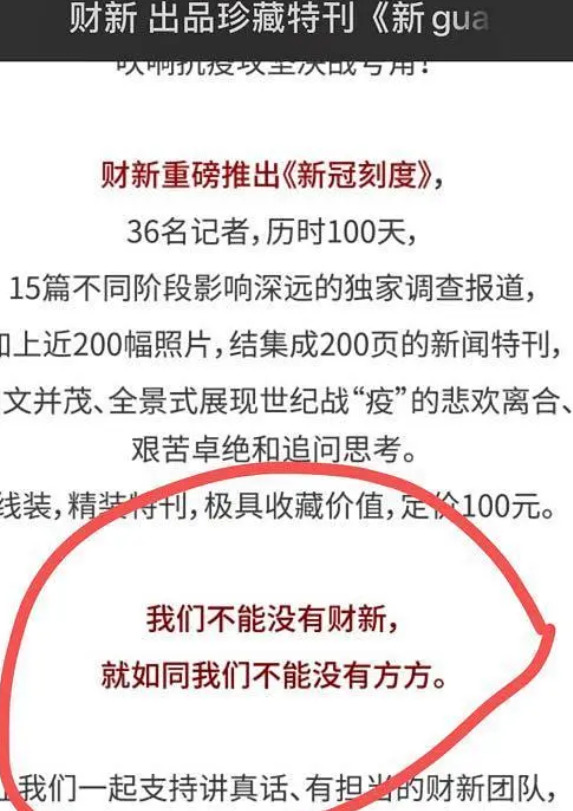

反对批评的声音必须存在,但不等于亲西方。我们回顾财新一系在这次疫情中的崛起和衰退,会发现所谓其兴也勃然,其亡也忽焉。财新实际上一个十分依循本能和任务运作的媒体。正因为财新长期致力于发掘中国社会的负面信息,虽然这主要是为了服务它的西方背景,基于反体制的立场,但它确实是比较早期集中式报道了疫情的媒体,占了一个先发的优势。而早期疫情的混乱也给了它极大的关注度,这种关注度又和它一贯的做法呼应起来。

一直以来财新追求的是立场而不是事实,这导致在平时经常会遭遇半路被拆穿的窘境,但在疫情初期,它的做法是符合人们期待的。这确实很矛盾,但在灾难到来的时候,对坏消息的期待,这属于一种本能,而财新迎合了它,这自然成就了它。

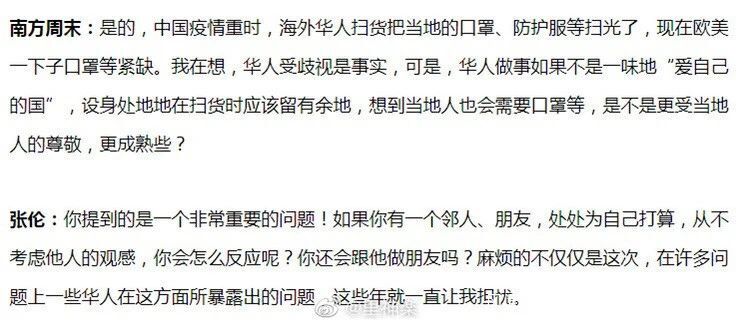

确实在疫情初期,出现了很多问题,这使得财新这样的存在如鱼得水。但财新的很多做法与其说是揭露,不如说是煽风点火。它的最终目的始终是呼应外部力量,把局面搅得更加混乱,为反对中国和推墙服务。

事后来看,它发挥的作用恐怕负面要大于正面,尤其是时间跨度拉长,随着局面的变化,它的立场和事实发生冲突的时候,它毫不犹豫的选择了立场,这就导致了它在疫情下半场的失态。但这就是本能使然,财新一贯是持这种唯恐天下不乱的态度。作为对立面,一旦中国社会出现较大的挫折动荡,它必然要站出来抓住机遇,但它也注定因为站在西方的立场上失去普通中国人的支持,退回自己的小群体里去。

这种情形和在鲍案中财新的态度是一脉相承的,这是走狗的一贯态度,对一般人它是高傲指点江山的,对主子这个阶层它又姿势很低,可以随便吩咐。在疫情面前内苛外宽,这是贯彻西方意志,在鲍案中不惜惹得一身骚,这是维护资本权贵。为了守护主子,要敢于牺牲自己。

我们不难注意到,无论在疫情的下半场,还是鲍案中的报道,财新的很多做法,从利害关系来说,对自己的实际利益未必有足够的好处。它本可以装作中立再去一般群众中捞一波,在当代中国这未必比金主的狗粮少,却总是忍不住或者说不得不暴露自己。这不仅仅是收钱办事的问题,而是表态的问题。你甚至可以理解为,这不失为一种忠诚,走狗是不能把自己放在对等位置的,只有做到牺牲自己,维护主子的时候,才称得上称职。自然这也能算是一种控制,使得走狗不能有太多自己的筹码,要始终依附于主子。

一个事实是,财新最终无法克服和绝大数中国人的立场冲突,而财新短暂的风光和迅速的陨落神坛,又是这类存在生命周期缩短的突出写照。当然,财新够大,在同类中会存在的更久,但大部分像它一样的反体制传媒,生命周期实际上在不断缩短。这是由他们的任务导向,以及这种任务始终难以实现最终目标带来的耗损所决定的。

但在后台的驱使下,在彼此的竞争下,又不得不往复去冲锋,消耗不多的公信力和存在感,最终大大缩短了大部分这类传媒的生命周期。这种情形又反过来使这类走狗变得廉价化,不值得去培养,在新媒体时代媒体运转的成本变低,但相应的就迫使作为走狗要更激进,更迅速的消耗生命周期。

当然,虽然成本缩减,但从金主到媒体的持有者,都还会从这个过程中获利。新媒体的另一个特点就是媒体的工具属性增强。实际上,一个成功的媒体经营者可能同时持有大量甚至是立场完全不同的媒体,使媒体经营全然成为一种生意。但具体到链条上的一般从业者,作为一个随时替换的齿轮,将越来越廉价,整个链条变得更残酷起来。

实际上,我们如果从更宏观一点的角度看,财新来自一个旧式反体制传媒的黄昏时代。财新的手法,乃至立场并不新鲜,和当年的南方一系是一脉相承的。而财新面临的是一个旧式反体制传媒内外崩解的局面。

当年的南方系能在很长时间里保持自己的影响力,甚至一度试图让自己成为棋手的一员,是有三条腿在走路。体制内的庇护,虽然它是反体制的,但依靠体制反体制本就是这类存在的特色。后台金主和恩主,从国外到国内不同政治经济力量强力的支持。最后,它确实在一般人中存在广泛的受众。而在新媒体时代,这三条腿都出现了问题。

传统媒体的萎缩,使得旧式媒体依靠体制也难以养活自己,而南方一系所以能得到一般人的关注,很大程度上是因为它在旧时代垄断了监督权。无论它主观的目的为何,哪怕劣迹斑斑,经常虚构事实来为立场服务,在舆论监督有限集中的时代,它确实一度扮演了反对派的角色。但随着技术进步,话语权分散,这种垄断也不复存在了,而一旦有了其他非唯一的选择,它的衰落就不可避免了。当然,金主和恩主们还在,但无论是竞争者的增加,还是主子自身处境乃至大环境的变化,都使得这个工作变得急迫而不再宽容起来。

这是外部的变化,而在内部,崩解一样在发生。表面上看,反体制的力量吸附在体制上,依靠中国的进步也吃的脑满肠肥。但针对中国的颜色革命的多次尝试都是以失败告终的。这种往复冲锋的失败和西方越来越明显的衰退迹象,不可能不引起队伍内部的动摇。

随着旧式媒体的式微,发生的是这个队伍内部有能力者的出走和转型。比如说咪蒙,这个例子有趣的地方就是,从南都到制造毒鸡汤,最后又一转身成为经营者,现在的咪蒙本质是一个商人,虽然她肯定有自己个人的立场,但这不妨碍她持有并经营完全不同立场的不同媒体,甚至彼此攻伐来主动制造流量。这不仅是业内的竞争增加和敛财手段的进步,而是代表了一种立场和理想的瓦解。

即使在我们看来可能都是些走狗的存在,但也不能否定他们的一部分人曾经真的有些想法和野心。而同有能力者出走转型对应的,是留下来的人怎么看待自己的事业和立场。真正的战斗力和精神意志是有关系的。实际上在这个反体制的队伍中,本应该冲在最前面,可能也是最有能力的那批人,其意志已经动摇了。至少在西方这个问题上,无论如何恼羞成怒,也很难掩饰多次失败后的不自信。这种动摇,直接的后果就是队伍里的人不再有更多的追求,就好像历史上反动军阀的诞生一样,一旦理想破灭,就彻底倒向唯利是图,自我放纵和争权夺利。而这种情形又加剧了整个大环境的底线下滑,直到完全没有底线,就像这次财新表现的那样。

财新实际上半只脚踏在新时代,半只脚还留在旧时代。它根子上来自旧时代,无法控制的亲西方,但对当代的环境来说,或许财新还是太大了。随着西方的衰退和舆论环境的发展,单纯的亲西方传媒必然要衰退的。他们过去那种一点发声,群起相应的模式,恐怕要由更商业化,廉价化的大量次级媒体来承担,这种模式也更节约成本。

另一面,随着形势的恶化,西方不再有那么多余裕和资源给棋子们,那么相对的就需要加强控制,这就包括对走狗的适当削弱,不让任何个体太强以避免讨价还价的问题,甚至有必要使得它能自觉负担一部分狗粮。那些自带干粮的走狗将更受欢迎,而需要饲养的走狗要学会忍耐。

从更长远的角度说,作为走狗背后的存在,国内和西方的立场恐怕要发生变化。资本和政治是最无情的,随着颜色革命的失败和西方自身的衰退,国内资本力量乃至政治力量都将或多或少的改变过去那种挟洋自重的态势,甚至一转身去转投民族主义以获取新的支撑点。在持续的推墙失败后,必然有一部内部势力寻求和体制的共生和解,过去那种反体制统一战线将被打破,而后台恩主们的分裂,必将反应到其所掌控的媒体上。

当然,这不意味着这些媒体会好起来,作为走狗,这只会使得它们变得迷茫和疯狂,也会使工具的属性变得更强。理想的丧失,内部的分裂,像财新这样的旗帜鲜明终将成为过去,春秋必将走向战国。最终带来一个只有利益导向,完全被后台掌控不再具有自我意识的媒体时代。这恐怕要比今天更让人无措。

因为舆论变得难分敌我,摇摆的幅度让人目眩。混乱将不再被当成一种最终推墙的过渡手段,它本身将成为一个值得维持的状态。由不同力量控制的主流媒体还会存在,以维持自身的立场和旗帜。但大量极短生命周期,完全工具化的中小媒体或许最终会造成大规模的信息污染,看上去依然热闹的舆论交锋其实不过是按后台剧本行事,而大量无效乃至截然相反的信息充斥整个舆论,使一般人无所适从只能跟着一起摇摆。

这个过程恐怕还会伴随着公共教育的退化,公众普遍的愚昧化共同出现。过去那种强力垄断或许不存在了,信息的引导倾向于短平快的模式,也更有助于操作和牟利,这也不失为一种资本对舆论的控制。财新或许会衰亡,但是它的遗产还是会存续下去,以一种更糟糕,更混乱的面貌出现,在很长的时间里考验我们自己的智慧和判断,也考验着这个时代。

-

无极天书置顶

-

CooKie

-

王仲尧

-

Merlin

-

WJW(*´꒳`*)

-

Shattered Skies

-

蒋三伟

-

FE40536

-

对方正在续命ing

-

千里鱼(Yu-X-T)

-

菜菜

-

二狗今天蹦蹦跳跳了没

-

Heren余

-

XP

-

殳木

-

阿坚先生

-

Татьяна

-

秦风白

-

Merlin

-

胡颖涛

-

Dumpling

-

可爱的你

-

胡韬—牛蛙

-

123456

-

CLG

-

仰光之🌟

-

若谷菌

-

正中间

-

D Etanceler

-

黃某人

-

kihara

-

白给皓

-

M3

-

陈晓鹏