文 | 飞剑客

先说日记。我们需要正确的质疑路径。

第一,正经人写日记吗?

当然,雷锋就写日记,正经不正经,这取决于是给自己看还是刻意想给别人看。显然,根据方方女士的说法,这种想法是编辑约稿促成的,换言之,是一种力量推动着她刻意写日记给别人看。

所以方方女士是不是正经人,有待商榷,笔者会从她的身世和文学作品里去分析。

其二,是代言谁的问题。

方方女士是武汉人,选择代武汉言,在某些人看来具有天然的“合法性”,但最终是代谁的言,是代知识分子言,还是代普通武汉民众的言,方方就很讨巧地混淆这些,自己虽然是厅级,但也是老百姓啊。就我所知,武汉民众也有写日记,其实很多人也知道,日记的价值在互联网时代,不具有信息上的价值,有更好的更多的信源,为什么是独方方的日记被当真流传甚广,这个日记怎么流传起来的,背后的环节有可疑之处,是否有无形的或者有形的手在促成,就像当年《软埋》也是经过出版高层精心推选的,是值得思考的。

笔者在后面会从阶级角度分析这个问题。

其三,方方日记是实录还是文学的问题。

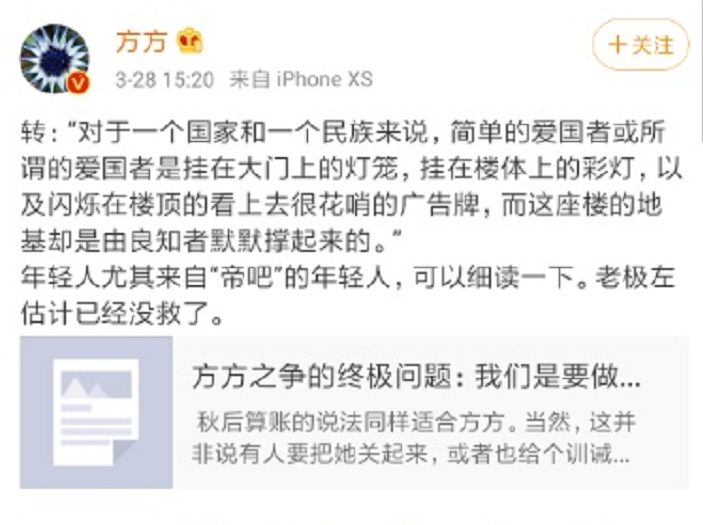

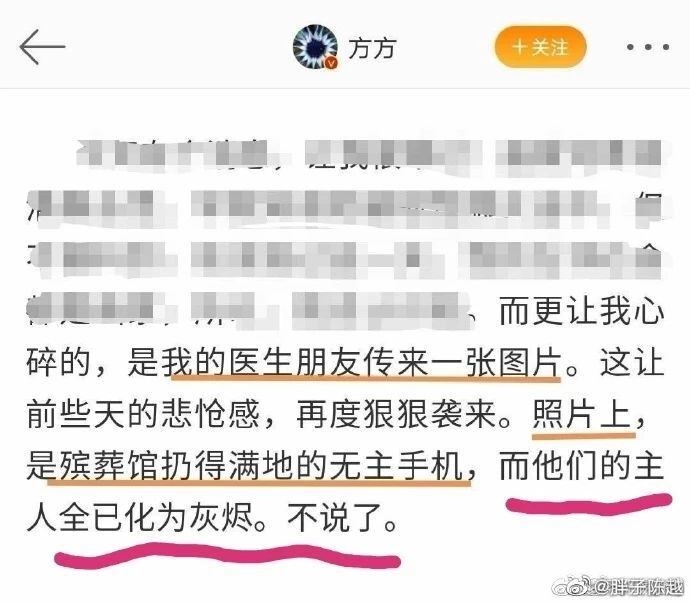

如果说是为了实录,那无非是右史记事,宜冷静,宜实录,宜慎重不下褒贬,褒贬则用春秋笔法。道听途说,全是我朋友说,医生朋友告诉,是否是丧失了史笔的美德?如果方方女士认同造谣是艺术性的手法,那么她的日记就是文学,但是文学也有高下,笔者作为文学爱好者,觉得她的发心是自然的,甚至可以轻挑地抒情,但读起来就是个人流水账,真实故事计划和人物里面的一些特稿,比她的日记都有文学性得多,离杜甫还差得远,所以作为她的读者我是不满意的;

另外,笔者认为此流文人较高明的地方,在于微观叙事的精心选裁,比起空洞无物的宏大叙事,微观叙事惹人共情,确实能产生良好的文学效果,恰好有好事者会利用微观叙事,选择精心合适的“个体”,控制谋篇布局、详略节奏去代言某个城市,把读者引向一个意识形态包裹的结论里。比如笔者曾经读到《亚洲考古》里的一篇文章,当人们提起某个年代,那是“北京城墙被拆除、梁思成抱墙砖哭泣”,功归于文人的反复渲染,不免让人觉得,那个年代是一个无数文物被肆意破坏、灰飞烟灭的年代。但是就像文章里提到的,上世纪50、60年代的文物普查中被发现的,在行政力量的支持和资助下,大量古建筑被发现,并得到了科学的测绘和保护。如今的学界,对于那个年代的文物事业,整体评价是很正面的。

质疑过后,再说方方。

方方者,原名汪芳,系出晚清名门望族,曾外祖是前朝元老,曾祖乃满清丁酉科拔贡。

昔日汪主席无不深情回忆自己的家族,都弥漫着扑鼻的书香,在城头忽变大王旗的时代,祖父辈们在南大当教授,与另一群民国大师们登高望远,饮酒赋诗,“享文酒登临之乐”,令汪主席称羡至今。鲁迅《阿Q正传》里,赵家只出了一个秀才儿子,见了举人老爷还要点头哈腰,方方自豪地称,“汪家祖祖辈辈出了不少的读书人,据说有一个祖先还中过状元” ,可见祖上一直都是阔着的。

先前阔气不幸被革命打断了,汪芳在青年时代招工成为一名装卸工人,就像一只误入鸭群的天鹅,当她第一次意识到自己祖上先前阔过,那是一个被称为“新启蒙”的时代,她考上了大学,当年的青年文化领袖李泽厚们在阿芙乐尔号”巡洋舰上感慨道:“十月革命带来了这么多的问题,整个20世纪,给我们人类带来了那么多灾难啊。”,她把这种意识的觉醒,称为独立思考,就是“过去挤压进我脑子里的垃圾和毒素一点点清理出去”,可惜她那时候还年轻,不知道所有意识形态赠送的礼物,早已在暗中标好了黄色退淡的谷壳。

在大量种上禾本科谷类作物的年代里,汪芳以为自己是当代文学史上的野生杂草,就像她的风格,市侩,琐碎,文界美其名曰:新写实主义。笔者作为一名文学爱好者,能看得出,即使和路旁杂草长在一起,她的话语依然是禾本科谷类作物的,方方们在不停地解构和蚕食着革命年代的现实主义,在这种对传统叙事的反叛中,她自己也走入新的囚炉,她写着一个个被狭窄空间到被时代凌辱的个体,从《风景》的七哥,到后来《软埋》的黛云,实际上折射她在不断变幻的六十年里对命运的由最初的不知所措到精神胜利。

当然,倘若读者领教过汪芳女士那早已阔过的书香门第,窥见她引以为傲的旧文人长衫、慈眉善目的长辈、温情脉脉的地主往事,直到新中国成立以后家世的衰落,甚至在那十年自己当上了一名光荣的装卸工人,也未尝不能理解,多年以后,汪芳顶着作协主席的名号在写《软埋》时,准会想起那是1959年的夏天父母带着她和三个哥哥到晒布场5号去看望爷爷的遥远的下午,那时候提起祖辈的剥削成分便能“战战兢兢”,而现在,她能借作品来对土改表现还乡团式的刻骨仇恨。

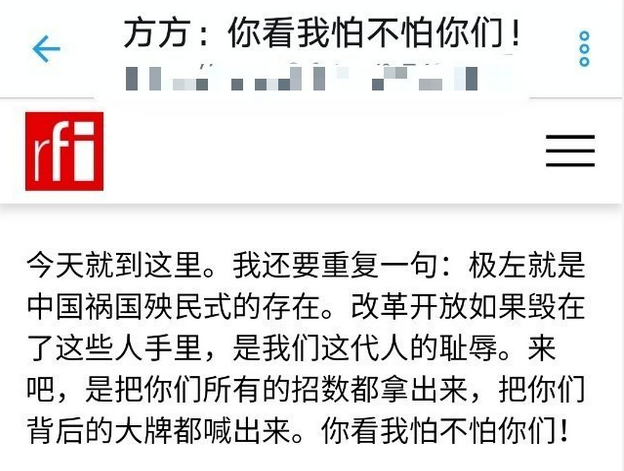

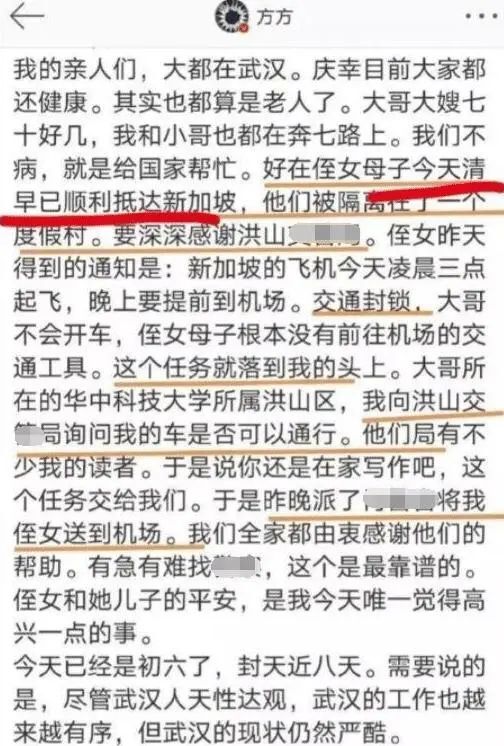

回到开头第一个问题,方方是正经人吗?至少现在的方方回归了旧社会受人尊敬的地位,在世俗看来,她是作家,省作协主席,有正经的官衔,享受厅级待遇,她的兄弟姐妹,也都是体面的教授级别,即使是不自知为既得利益者,还能负担良心的重任,在关键时刻,去行使知识分子“独立思考”的义务,她开始写起了给别人看的日记,她谆谆善诱所谓“高中生”,道是:独立思考是正义,但赞扬革命是不对滴。一边"伤痕"抹鼻涕,作家铁锹软埋你,一边良知亚克西,侄女突围上飞机。

然后聊聊方方们舆论的阶级基础。

根据一些网络舆情学家的分析,在读了多篇关于方方的文章、评论之后会发现,评价方方的不同人群,已经形成了显著的阶层化,他们之间的对立,形成了社会撕裂。这个裂口其实也是一个窗口,根据笔者观察到,汪主席在所谓有良好教育的阶层,也就是中产阶层,在其中尤其自由主义知识分子、媒体人那响应广泛,比如笔者先后看到多位同圈子的大学老师直接把话撂下,要“拉黑所有攻击封城日记的人”,还有人说“因为这不是视角问题,不是立场问题,这是良心问题!”

生动展示了什么叫圈子和抱团

很多反方方人士忽略的是,正如同市民社会为自由主义者提供栖息地,自由派比其它派别更亲近于市民社会的舆论,每当它被挤压需要代言人时,这个人就是“良心”,比如“俄罗斯的良心”,换句话说,所谓代言武汉,代言武汉普通人,如果你不觉得她是太把自己当回事了,也是可以看出潜台词的,就是代言市民社会的主体阶级。

这也有助于我们理解,自由派为什么对于所谓“独立思考”和“常识”的谜之推崇,以至于变成只要和我观点一致就是“独立思考”,其它的通通是被洗脑的“极左”人士,很大程度上是因为,市民社会本身悬浮在市场与国家之间造成的认知偏差,这个阶层在面对反市场的底层左翼力量时显得极端保守,对于主权机器企图伸手进来又十分应激,总之,对谁都反动更符合“常识”和“独立思考”吧。

那么这些活跃于市民社会的知识分子/记者/作家,人类的良心,笔者这两天忽然想明白了,他们就是现代社会的祭祀或者巫师,而选拔具有自信(恋)品质的人,培养他们去做巫师,就是现代学术体制。古代社会也有“平日袖手谈心性,临危一死报君王”,明朝的聪明人也深谙此道,平时动动嘴就可以享有社会的供养,特殊时期就不灵,毕竟传教士在黑死病面前也不会有上帝的眷顾。

有趣的是,当笔者试图把这几天的观察分享知识分子群体时,他们引以为荣,反问笔者,没毛病啊,本来知识分子就是要独立于市场和国家,独立于阶级才有存在的意义吧?

问题在于,这样的知识分子究竟存不存在?按照葛兰西的说法,知识分子划分为传统知识分子和有机的知识分子,传统的知识分子被认为自己超脱于阶级,那只是一个古老的幻觉,或者说是一厢情愿。我们会发现,那些标榜自己是公共知识分子的,也大多服务于某些利益集团,与其做这么一个不着边还不诚恳的知识分子,还不如做一个代表阶级利益有机知识分子,与“人类的良心不同”,有机知识分子不立牌坊,不会标榜独立思考,即使明白可能要承担巫师的职责,也要去争夺意识形态的领导权,让普通民众认识到自己的利益所在,而不是在文化上被动接受不属于自己阶层的文化。这也是先锋队的意义所在之一。

最后,既然要承认市民社会的舆论氛围自改开以来一直存在,我们还是要区分的是方方的朴素支持者和敌人,前者受过教育、生活中城市里,他们未必掌握实质性的物质权力,只是朴素地认识到武汉或多或少存在着的问题,有些声音,对于社会维系和改善而言也许不可或缺;后者或在宣传内部,或在海外,能迅速就把日记翻译到美日,登上洛杉矶时报头版,足以说明,他们是想把日记当枪使,和这些人斗争也是舆论战的一部分。在这里,笔者想引列宁评价托尔斯泰的一句话,这里不是要把方方和托尔斯泰相提并论,就文学成就而言,可能提鞋都不配,而是说:

俄国工人阶级研究列夫·托尔斯泰的艺术作品,会更清楚地认识自己的敌人;而全体俄国人民分析托尔斯泰的学说,一定会明白他们本身的弱点在什么地方,正是这些弱点使他们不能把自己的解放事业进行到底。为了前进,应该明白这一点。

-

羽置顶

-

New

-

товарищи

-

C/p

-

书随我意

-

pq

-

mitalos

-

Gavyn

-

壁立千仞

-

李琛

-

∈海魂衫

-

胡昇

-

闲游五岳

-

Jason_13

-

陈展逸

-

璆锵鸣兮

-

钟楼主

-

徐川

-

驴打滚

-

晨

-

刘松

-

權の Die Priester

-

不须放屁

-

龙场悟道

-

TTZ

-

Chou

-

秦风白

-

JQF

-

璐🐳

-

InSomNia

-

阿尔法

-

温宁

-

唐秋明

-

蹦大仙儿

-

BladeSPD

-

浣熊

-

ac

-

悟空

-

老酿仙

-

阿木

-

雪飞

-

法师在画画

-

ABYOUNG颖

-

如是我文

-

Picco Ticco

-

长缨

-

グローロG

-

Wazon

-

Yuzaer

-

氵度

-

我是个呆子啊

-

陈同学你今天好好读文献了吗?

-

徐瑞

-

河川

-

XP

-

王东生

-

水鱼

-

Invincible

-

李洪超

-

两袖清风和中堂

-

超

-

正经人谁写日记啊

-

北海

-

梓茵

-

张晓龙

-

昆仑雪

-

是雨泽啊

-

文修

-

嘿嘿嘿

-

鸿是江边鸟

-

动物信使

-

lypig

-

家驹

-

九思

-

东南信风

-

浮生若梦

-

薛晓萌

-

军