文 | 黄三思

但是我们同样可以看到,在中国的千万人民与瘟疫战斗,穷尽一切所能拖延它收割生命的速度之时,我们的付出并没有得到认可与珍惜。从一月底到如今的四十来天里,病毒的脚步几乎没有在除了中国与韩国之外的任何地方得到阻挡。意大利、法国、德国、瑞典、美国、西班牙......任何如笔者一般从疫情爆发之后便开始在网上追踪全球疫情的朋友们都应该很清楚,世界地图上代表疫情的小红点是如何一日一日从最初的小小红点逐渐增长为巨大的红圈。

为什么?任何理智的人都会问这个问题,如果说疫情初始时武汉医生们的警告是在吹哨,而哨音可能被淹没在杂音之中的话,那么这四十余日里中国七次更新的新冠病毒诊疗方案与数以百计公开发表的科研论文完全可以算作广场正中央彻夜演奏的交响乐团,可是为何他们的警告仍然被忽略,以至于局面最终仍然走到了如今的程度?

试想,如果新冠肺炎发生在美国,或者别的任何一个西欧国家,当他们向世界提出严正警告之时,是否会有国家会在对这种疾病所知甚少的情况下仍然坚信自己能够轻易战而胜之?而当中国,这个广义上的东方,她的警告为何会被轻视?她的呼喊为什么会被消音?为了回答这个问题,我们不得不再次唤回在笔者之前的很多篇文章里反复提及的那个名字:萨义德。驱使大部分国家忽略中国警告的,实质上仍然是那个延续了百年的痼疾:主体性的缺失。

而关于主体性的这个问题,其实笔者也早已在《中国人的后殖民主义乡愁》一文中论述过:

当然这其实也并不意外,毕竟殖民时代的残渣,包括异国与我国,他们与我们之间的等级与关系早在几代人之前,便已经被安置在了大家的共同记忆之中,稳定地流传了下来;而旧日的记忆的直接结果便是精神上的矮化,大家不自觉地承认了在世界的等级中,我们不仅需要抬头仰望,就连存在价值与意义也必须通过他们的认可才能得到确认。

同样的,我们身上还存在着另一种影响,也即是对第一世界话语的代谢(事实上这种影响就在本文之中便多少可以被观测得到)。正如马克思在《路易波拿巴的雾月十八》中所说的那样,“他们无法表述自己,他们必须被表述”。东方,或者说任何非西方的世界,在主流的话语体系之中是隐形且失语的,只能作为一个被动的他者而存在,等待西方的“发现”或“再发现”;等待被西方的目光所观测,进而得到解读。

自我的表述是所谓文明的权力,而被包含在“非西方”这个概念之中的“东方人”,只不过是作为与civilized所对应的barbarian而存在,显然是没有资格享受这种奢侈的。现实世界所映射于很多人脑海之中的,实际上是被塑造的东方与被塑造的西方,他们(或者说,我们)自己并不知道自己,也无法表述自己,只能通过西方的语言与范式来完成对于自身的再发现。

所以,当中国想要站在告警者的位置上,视图让人类注意到即将到来的冲击之时,“文明人”们付之一笑:作为被观测者的中国,有何资格向文明社会指指点点?作为他者存在的中国,又有何理由来证明自己在未被西方注视之时,仍然存在于这个世界之中呢?

于是乎,“文明人”们现在被迫饮下了自己亲手酿造的苦酒——这不是在幸灾乐祸,在世界经济紧密联系在一起的今日,我们并不能在浪潮之中独善其身。只要疫情仍在某个国家肆虐,我们的安全就无法得到保障——

但是同样的,在这个比任何时候都需要世界各国放置争端携手共进的时刻,我们面对的轻视和敌意,是否有所减少?

不提各国留学生们的经历,仅从作者追踪疫情的这一个多月里,在西方的社交论坛之上的所见所闻,我们可能不得不面对一个灰色的现实:即使是在危机之中,文明与人性的火花虽然时有闪现,但总量仍然稀少;数量更多,甚至不需宣之于口的潜规则,仍是针对于中国,以及中国人群体的质疑,厌恶甚至于憎恨——

真正的中国对他们来说并不需要存在,他们只想知道他们“想要”知道的中国,一个站在门口的野蛮人,一个四处喷溅毒液的怪物,一个消失之后便可以解决一切问题的元问题——时至今日,中国仍然没有自我叙述的资格。

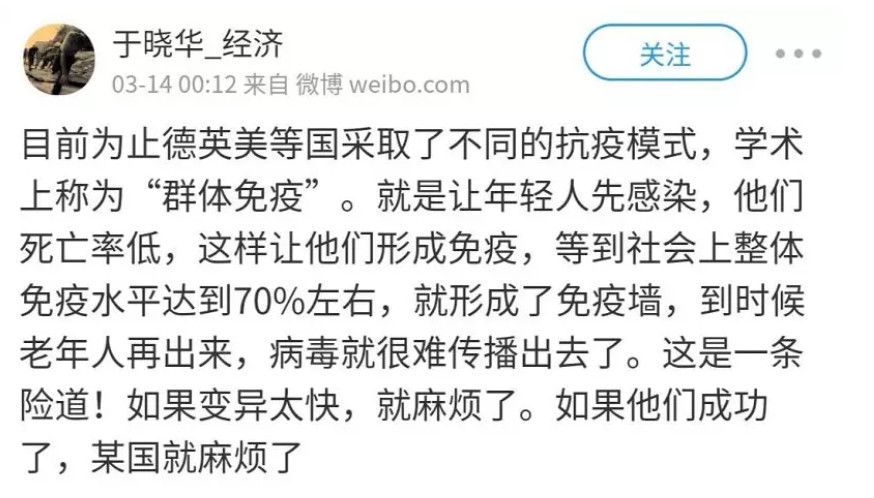

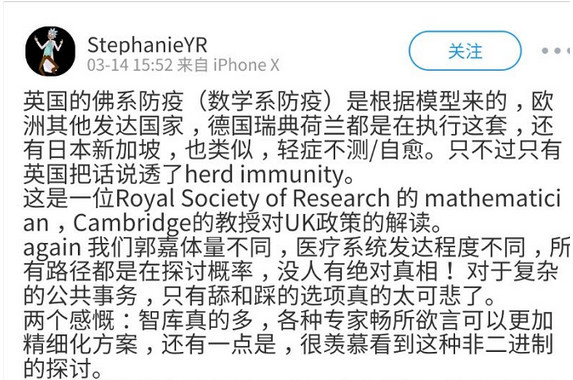

在这个时候,我们的问题必须再次被提起:为什么时至今日,中国仍不具备叙述者与观测者的主体性?魔鬼隐藏在细节之中:随着英国疫情策略的正式公布,大家应该都在微博上欣赏到了诸多“知识分子”们精彩的180度态度转弯,以及许多标榜自身“客 观 公 正”媒体的极限漂移。疫情压力下诸多国家的政策转变,以及附带的短时间舆论急剧变化,使得我们我们可以清楚的看到许多平日里被漫长时间线遮掩住的东西——

原本应当承担着观测与发声作用的知识分子群体,尤其是社会科学领域的知识分子画皮之下,用诘诎聱牙的术语和眼花缭乱的头衔精心包裹的,其实只是大口咽下“文明人”宣传机器灌输的草料,然后再反刍出来的高级复读机罢了。

事实上,正如微博上某位朋友所言:总是表现出一副急公好义姿态,试图证明某种体制优劣的这部分人,典型如皮包通讯社社长,早稻田大学的非 常 勤 徐 讲 师;或者需要百万安保资金的圆车子;又抑或先是要把人当人,然后又认为自然选择群体免疫非常科学的Whoever it is,又抑或动不动立贴震惊的王桑,往往并不希望体制解决问题,而是希望问题解决体制。

一方面,如果不成功,也至少能够收拢一波比较好割的韭菜,通过不断强化觉醒者-小粉红的二元对立,通过外在敌人的压力将它们紧紧压缩在一起,每一刀下去都能割到最多的韭菜。另一方面,如果竟然成功,那么作为首倡之功,同时也作为距离”文明人“代谢物循环链条中距离顶层最近的那一部分,必然应当责无旁贷的承担起为十三亿野蛮人带来文明之光的重任,或者说,至少在国会山有固定办公室的待遇

当外交部的一位发言人在推特上提出美国“可能”应当需要为新冠负责时,来自于国内的“新闻工作者”们纷纷摆出一副震惊的姿态,质问他为何敢于在没有证据的情况下作如此发言,以及这会为中国的国家形象带来何种损失——似乎他们从来都没有听过彭佩奥或者川普的任何一次公开讲话一样。

当然,作为“文明世界”的领袖,川普与彭佩奥也许确实拥有某种中国的外交部发言人不具备的特权。也即是某种可以张口就来肆意指责而不需要负担任何代价的权利——口含天宪,莫过如此。而我国的新闻工作者们在这个问题上所表现出来的“理想主义”,未免让人对于他们所受的教育产生疑惑。

最后,为什么我们的世界会变成这样?为什么即使是在所有阀门都滋滋作响,经济引擎的震动惊天动地的时刻,人们仍然选择闭上眼睛,大步前进?为什么一定要等到未冷的血溅在脸上,死者的遗体摆在身旁,他们才会稍微睁开一丝缝隙,惊觉自己已经一脚跨出悬崖的边缘?

这个问题,我们必须引用罗神在某篇文章中的一段来回答:

全球晚期资本主义产生的种种内部矛盾,在统一化的文化系统(晚期资本主义文化系统)中被简化和对立化,这种对立化导致整个资本主义文化框架影响无处不在,却让所有人假装没看见它,没有人再去否定或者质疑这种元政治的问题(晚期资本主义系统是否合理的问题),而是默认了这种文化框架的合理性,在这个框架内将各种问题进行无限细分并争执,在这种过程中不断消耗情绪,最终形成各种价值对立和极化。

-

通

-

Fenix

-

VAE粉丝

-

Eric Yang

-

JQF

-

梦之彼方

-

哇哈哈

-

小爪子

-

www

-

韩FX

-

二姐夫的愤怒

-

刘 Evie

-

Jiu

-

Boogiepop

-

yehengzhi

-

䂖

-

陈展逸

-

Tempest

-

原野

-

陶令

-

Morphling

-

Beamline

-

。

-

莫天天

-

Wang Mengzhe🐰作者