文 | 飞剑客 唯墨

相比而言,从去年的”阿中哥哥”,到这次红旗漫、江山娇的翻车更意味深长,那么,公共领域饭圈化的社会原由是什么?

换句话说,亚文化的表达方式和爱国主义是如何走到一起的呢?

按照麦克卢汉的说法,印刷术是民族主义的建筑师。其实也很好理解,现代民族主义这东西并不是凭空产生,而是在历史文化中选取特定的资源,加以阐释而成的,其中媒介技术是陌生群体形成民族共同体、勾勒国家边界的关键因素。互联网时代,实际上是打破了以往媒介的营造的闭合空间感,赛博化比印刷术有更好的互动性,民族主义开始迅速在看似离政治较远消费领域扎根生长,而我们九五后是互联网的原住民,就有学者发现,全球化的消费主义文化不但没有消弭地区身份认同,反而强化了一些民族身份认同,甚至我们会很自然地把追星与网络游戏的亚文化表达和组织方式融入到民族主义中。

一种新型的粉丝民族主义产生了,爱国就像爱护爱豆一样,这种粉丝民族主义和主流意识形态是存在一种张力的,前者未必附属于后者,后者也未必瞧过前者,可能爱国并非是最大动力和目标,更重要的是在狂欢仪式中,通过独特的表达,去寻找自己的身份归属。在这个层面 ,国家与其说是政治体,不如说是一个过渡地带的幻象(刘海龙,2019)。

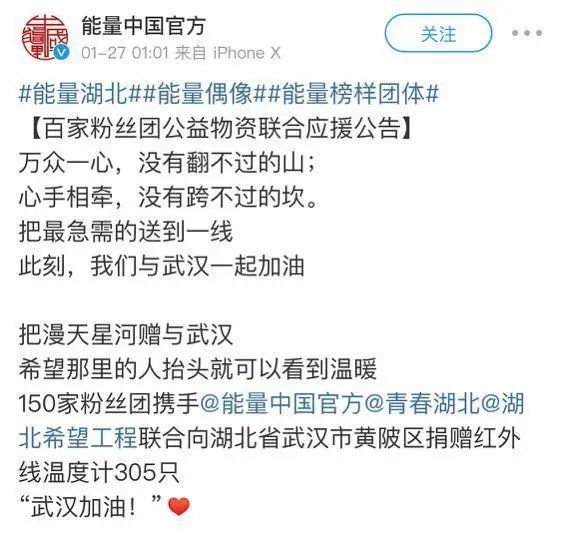

虽然饭圈女孩的幼稚被自诩硬核的工业民族主义者所嘲笑,但实际上,在后来的帝吧再出征运动到814大团结中,饭圈女孩所展示的爆发力和组织力是其他群体所不能比拟的。而在本次疫情中,各种饭圈的后援会很早开始组织捐款和购买配送物资,他们建了很多粉丝联盟的微信群,确定所需物资的医疗标准,发动各个群去找货;分工明确,应援,文案、作图和海外对接都是由不同的粉丝团体负责的;捐款账目上比某会清楚明了。

饭圈这种组织形式兼顾了统一性和灵活性,各个饭圈团体互有联系,文案共享,他们数量庞大,而灵活性又来自某种“熟人社会”动员的特质。

虽然过去时常被视作阻碍市场调节机制、阻碍社会法制化进程的前现代逻辑,但本次疫情中,“熟人社会”的自救价值却不是能忽视的,举个例子,李医生逝世所引发的舆论反应,在自由派看来,是言论自由的深水炸弹,然而他们忽视的是,李医生是通过熟人社会的同学群预警而非严格意义上的“吹哨人“,普通市民的愤怒同样来自是“非常态”状态下有限自救机制的熟人社会的回击,伴随社会治理从相对开放的公共空间逐步深入到以私密性、小圈子传播为特征的微信亲友群。谣言现代化治理面对的是某种异常活跃的非常规传播机制,但在公共危机来临之际,却被普通人视作重要的自救动员机制。

正面来说,饭圈化的民族主义,一定程度上,激活了一些不曾关心时政的群体,同时避免了年轻人间不同话语系统间壁垒的产生,这有点像自由派们所心心念的公民社会的雏形。我们看到互联网的活跃,精英和民粹区隔,助长了欧美近几年的政治极化现象,反映在舆论场中,则是以“新闻的后真相化”、“政治正确—反政治正确”为显著特征的群体极化现象。选举政治在亚文化小圈子传播媒介的活跃,造就了欧美互联网舆论生态的迅速恶化。对比来看,放在我国的互联网语境内,饭圈的存在,一定程度上替代了某种缺失的公共事务热情。饭圈的存在与活跃,催生了与互联网活跃用户高度重合的群体。

大多数粉丝在接触公共事务前,不可避免会将更多精力投入到饭圈的生态内,这使得饭圈所形成的自发秩序与其所派生的话语成为了粉丝在其参与其他事务中所依仗的重要工具。饭圈也在完善自身的话语系统,试图解决类似于“私生饭”,“辱骂”,“网络暴力”等派生物,彰显自身在公共事务参与中的优势,表现出了希望得到主流认可的意愿。

舆论场的饭圈化,使得即便在饭圈内也饱受争议的话语不受控制地流入了我们的公共空间,使得饭圈内有关话语的规则与秩序冲击了原本就存在的规则,这会招来其他泛键政圈对饭圈女孩缺乏政治常识的很多不满。那些话语规则未经严格筛选便流入公共领域,这对整个公共领域生态的影响无法估量。但我们能看到的是,许多学者在19年暑假后对这一现象表达了欢迎的态度,认为是爱国主义驯化了网络亚文化的“桀骜不驯”。的确,饭圈提供的话语工具与组织能力使得短期内爱国主义成为不同平台的流行话语,高效整合了互联网的多元话语。

问题在于,饭圈的话语规则与公共事务的讨论其实存在着本质区别,很多的公共讨论,本质上讨论的是社会利益的分配问题,而不是评判对错。在这种问题下,饭圈化有着一个巧妙的功能,一方面它能够降低公共事务的反思地位,而靠感情的推动实现对某一对象的支持;另一方面,又能够容纳现实的社会关系并加以掩映。

当然,饭圈输出的并不单纯是某种新颖热闹的情绪,更重要的是包含了某种秩序的输出。这种秩序看似能解决互联网时代的诸多症候,但也很大程度上弱化了社会的整体的黏性与弹性。相比较解决公共事务,粉丝更愿意将事件视作攻击他人来彰显自身正义的素材。

有些部门选择饭圈爱国式的宣传,表面上是更亲民,短期能拢到更多粉丝,更热闹,也意味与观看者的一种情绪化、非理智的联系。这种饭圈输入的秩序令人担忧的是,不仅是成为娱乐的附庸,还有对不满者的驯化,让不满者在对饭圈加以批评中也习得了这一秩序。

另外一种来自左翼的担忧,譬如通吃岛岛主《必须警惕饭圈式的爱国》,这里涉及到马克思主义者对民族主义的态度,一方面对于其反帝反殖的肯定,又不能把其作为意识形态的终点,一旦中小资产阶级将其作为意识形态终点,这里面是蕴含着二十世纪历史的教训的。

最后是毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》:

“我们的文艺……要为这四种人服务,就必须站在无产阶级的立场上,而不能站在小资产阶级的立场上。在今天,坚持个人主义的小资产阶级立场的作家是不可能真正地为革命的工农兵群众服务的,他们的兴趣,主要是放在少数小资产阶级知识分子上面。”