文 | 五花王

宏观冲击时间短,但烈度高

多数研究者自然而然地将本次疫情与2003年加以对比,但需要注意以下几个问题:

首先,非典时期中国经济体量与结构与当下不同。当时中国经济刚刚经历了一轮出清,大量国有企业改制,财政制度、住房与土地市场、乃至就业和公务员制度均发生了巨大变化,最显著的便是国有四大银行的注资与改制,彼时,四大国有银行不良贷款率高企,测算98、99年国有商业银行不良率达35%、39%,且不良高发势头仍在加剧;若还原99年剥离因素,2000年不良率在55%,至2001年,中国银行的不良贷款率仍高达28%。

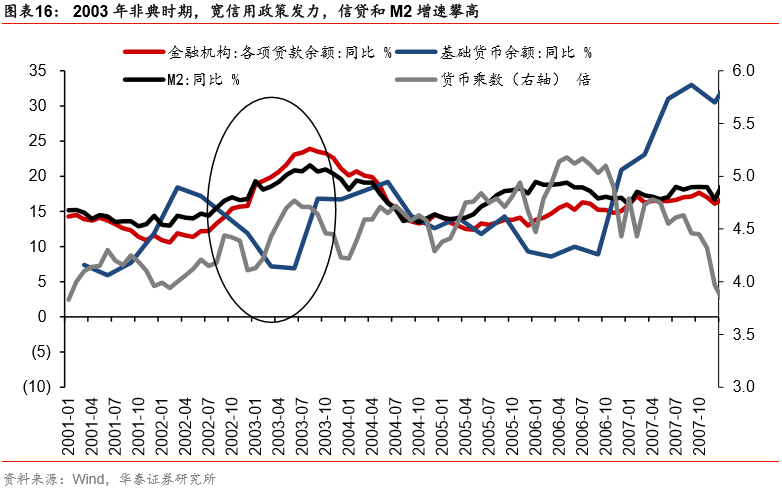

因此,非典时期,央行虽未采取降准、降息等操作,但通过大幅度宽信用操作,发挥了货币政策的逆周期调节作用,数据显示,贷款增速自2002年底的15.8%波动上行至2003年8月阶段性峰值23.9%,M2增速由2002年底的16.8%波动上行至2003年8月阶段性峰值21.6%。

彼时,由于应对亚洲金融危机冲击,存款准备金率处于历史低位,仅为6%,但到了2003年9月,央行即将存款准备金率提升到7%,转年,中央开始宏观调控,随即便出现了标志性的“铁本事件”。

当下的中国货币政策和信用体系则处在高度紧缩后的宽松周期中,在疫情爆发前的2020年1月,央行刚刚下调存款准备金率0.5%,但目前仍有12.5%。经历漫长的去产能、去杠杆之后,疫情的冲击可能会使一些本已在崩溃边缘的中小企业加速退出市场。尽管中央最近密集出台了一系列政策,但部分产能过剩行业的中小企业,本就已经处于“吊命”阶段,由此可能再也不会复工。

另外,本次疫情恰逢中美第一阶段贸易协议签署之后,与2003年刚刚加入WTO时的外贸环境大不相同,人民币汇率、外汇储备都处于承压状态,维护币值稳定目前应当处于货币政策所考虑的最高优先级。对此,我们不能寄望太多货币政策空间,而要从财政政策去考虑,特别是对地方政府债务问题和现金流状况要做更多考虑,疫情对经济的冲击,更多是结构性的,与地震、恐怖袭击等一次性造成重大损失的情况不同,流行病更多体现为降低社会效率,占用社会资源,与战争时期的情况更为类似。

较之2003年,服务业在经济中所占的比例、行业内部龙头企业的市场份额集中度和人流物流的频密程度,都有了一个数量级的提升,这从另一个角度降低了经济的强韧性,各地社区级严格管控,在先进信息技术的支持下效果显著,反过来亦加大了对经济活动的短期波动和冲击。

此外,我们还需要评估中国作为全球第二大经济体,急速刹车再到重新启动,对全球产业链的冲击程度,这在医疗设备、航空运输等领域已经直接表现,但对日用小商品、精密机电产品等等领域的表现,还尚未出现明显的反馈信号,这取决于“紧急状态”时间周期的长短。

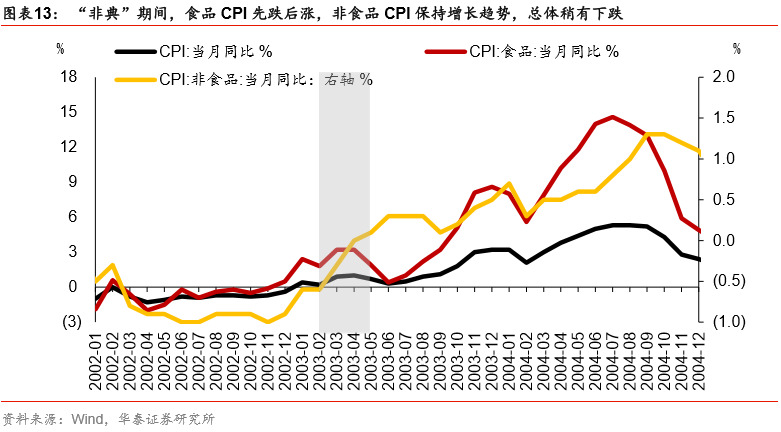

其次,通胀环境大为不同。在2003年非典前后,中国经济刚刚从通缩中恢复,CPI处在较低水平,而刚刚公布的2020年1月CPI数据为5.4,创下2011年11月以来新高,食品价格同比上涨20%有余,即便是以年末翘尾因素来解释,也已经处于较高水平。考虑到当前货币基金收益率仅为不到3%,这首先就制约了利率进一步下行的空间。

目前,东非、南亚等地出现规模巨大的蝗灾,之前澳大利亚发生严重深林火灾,国际农产品价格很可能出现大幅上涨,在此情况下,食品端带来的通胀压力仍不容忽视,而在工业品出厂价格方面,PPI现在已经落在100下方半年时间,1月刚刚回正。在此阶段,实行传统模式的大幅宽松并不现实,需要解决的反而是资金和信用的传导问题。

春节后的第一个交易周,A股市场的日均成交额已经接近2019年3月前期高点的水平,这无疑体现了一种对流动性宽松的强烈预期,然而这一预期在目前的内外环境下,其实现概率恐怕要打一个折扣。如果说证券市场有什么优势,即是预期已经足够低,大型传统行业股票的估值处于历史最低水平附近,但此种对流动性的乐观,当实际不及预期时,所需要的冲击补偿也是不容小视的。

再次,信息传播水平远远不同。在2003年,远无今日“全民直播”之胜景,在舆论的密集传播与群体心理暗示中,基础数据得到前所未有的解析,任何波动都会被放大,由此带来“非典”时期前所未有的舆情效应和措施传递,比如对医院建设和医疗救援过程的全程直播,病患直接通过微博求助、以及医护人员牺牲带来的情绪冲击等等,这都使得决策者在当前状态下必须权衡“现代治理能力”的要求,既要控制住居民对疫情的恐慌心里,又要保证正常的社会生产秩序,甚至还需要考虑在短期刺激经济提高效率以弥补产出缺口的同时,避免引发新的一轮加杠杆行为。

整体而言,本轮疫情的冲击可能要比“非典”时间短,但较大家预估的时间为长,烈度则更胜一筹,这是为了尽快控制疫情而采取了前所未有的严格防控措施之后而付出的额外成本。同时,也要求我们当下的党政组织尽快适应即将到来的5G时代,利用新技术和组织形式,逐步减少依靠纸面作业系统和现场会议进行调度统筹。

微观经济运行模式迎来重构机会

得益于电子商务、移动支付和物流基础建设在过去数年中的极速普及和下沉,本次疫情中,即便是处于“封城”状态的武汉,也未出现基本生活物资的短缺情况,在部分地区短暂的恐慌抢购之后,尚未有供需吃紧的情况出现,对物资的矛盾,主要集中在以口罩为代表的防疫物资方面,国内井喷式的需求被快捷的信息传播速度排浪式涌向全球,反而在国内生产及物流春节停摆期间起到了相应的重要补充作用。

近期我们还看到很多关于企业现金流枯竭风险的信息,如西贝、海底捞等餐饮企业,轻资产模式,资金紧绷而运营杠杆较高的长租公寓、餐饮酒店连锁企业所受的冲击由此可做一估计。同时,由于精益生产方式的全面应用,众多在中国设立零配件基地和进行原料采购的跨国企业,自身库存极低,因而供应链脆弱性明显。此次疫情的冲击,很可能使他们对产业链布局进行地理格局上的一定调整。

把目光再放远一点,我们可以看到如阿里巴巴、腾讯这样的信息基础设施企业,顺丰、京东这样的物流基础设施企业在疫情中体现出的强韧性,再到“粉丝后援会”和“明星工作室”这种组织在救援中体现的高质量表现,社会的毛细血管运作方式已经发生了巨大变革,这需要国家治理体系和治理能力跟上步伐实现现代化。

归根到底,这是个信任群众、组织群众、发动群众的问题,是坚持群众路线的问题。在高效的信息传递条件下,思考如何用好分布式的社群组织,直接进行供需对接而不是人为制造淤积,在信息节点和人力物力资源明显超载的时候如何“卸压”、如何引入成熟和优势的技术能力经验来解决问题,才是首先要考虑的。如民政部向阿里腾讯求助进行社区软件的开发协作、武汉请专业的医药流通企业九州通协助物资调配工作,这不是什么丢人的事,而是从实际出发的举措。常态化的灵活机动反馈和敏捷响应,“买菜”APP、门到门服务和生鲜电商等领域已经在本次疫情中体现了他们的应对能力,我们的政府组织确实应该好好学习这种经验了。

在本次疫情之后,有识的管理者应当亦会重新思考“灾备”与效率、高周转与风险度之间的关系,毕竟,加杠杆不仅体现在财务上,更体现在企业组织的运行模式上。“全外包”、“轻资产”,高度依赖精密社会分工的商业模式,面对突发事件的超预期冲击,是否有抵抗力呢?对许多表面上是高技术服务业,实则是“二房东”和中介的运营模式而言,这个答案不言自明。

如餐饮行业直面疫情冲击,但连锁加盟企业的脆弱性显然要高于直营为主的企业,同样,“两头在外”的旅游分销代理机构和票务渠道,无疑也要弱于自有客源组织能力,现金储备状况较好的企业,而高度紧绷杠杆强调周转率的房地产开发企业,也无疑会弱于那些未雨绸缪的同行,在“去杠杆”几年之后,如果还没意识到问题所在,那么此次疫情就会变成异常残酷的淘汰过程。

如果说之前新一代信息技术只是重构了商业模式的应用层,那么当下复工来临的挑战,则是我们重新思考从政府到企业、社区的一系列组织行为模式如何基于这种匹配而转变的时候了。信息流和资金流远远地跑在了社会应对能力前面,中国经济的整体脉络,如能借由此次冲击而打通任督二脉,开启重构,则我们又能看到2003年后繁荣蓬勃的发展态势。

勿失此机。

-

唐宇·无心

-

李晓峰

-

萝卜

-

二狗今天蹦蹦跳跳了没

-

高崧林

-

-

Arthur

-

blyatiful

-

左右我

-

情深不壽慧極必傷